平成30年2月の治療実績

もりや眼科 平成30年2月の手術実績

白内障手術 77件 うち多焦点6件

硝子体手術 12件

眼瞼下垂症手術 5件

後発白内障に対するレーザー治療 6件

閉塞隅角緑内障に対する虹彩レーザー切開術 4件

隅角光凝固術(SLT)1件

霰粒腫切開術 3件

網膜レーザー光凝固術 3件

ボトックスによる眼瞼痙攣治療 1件

涙点プラグ挿入術 2件

翼状片切除術 1件

今月から、当院で両眼同じ日に手術が出来なくなりました。今まで手術を申し込んでいた方、これから申し込まれる方は大変申し訳ありません。

新しい多焦点眼内レンズは、乱視に対応したレンズも発売されました。今まで先進医療に認定されている乱視矯正多焦点眼内レンズが無かったので、とても嬉しいです。使用感の良いレンズなので、適応(このレンズを入れて視力が良く出そうな方・喜んでくれそうな方)を慎重に検討して勧めたいと思います。

病的近視による脈絡膜血管新生

本日は白内障手術を13件

翼状片手術を1件行いました。皆様無事に手術を終えました。

病的近視による脈絡膜血管新生

多分専門外の方はあまり聞いたことの無い病気なのではないでしょうか?でも、結構失明率の高いやっかいな病気なのです。

普通、近視が強いといっても、-6D程度のものだったりします。病的近視は-10D程度の高度な近視で、その場合、眼軸長(目の奥行)が長くなっていて、網膜(カメラでいうフィルム)、脈絡膜(網膜に栄養を与える血管が豊富にある膜)、強膜ともに薄く引き伸ばされています。

その場合、網膜萎縮(網膜がだめになってしまう事)が起きることもありますが、脈絡膜の血管が破裂して、網膜と脈絡膜の間に出血してしまう事があります。これのせいで、昨日まで良く見えていた人が一瞬で視力が0.1以下くらいに下がってしまう事があるのです。病的近視は失明の原因の4番目で、失明原因の6.5%を占めているというものです。病的近視の方が多くない割に、失明する人が多いと言う事になります。

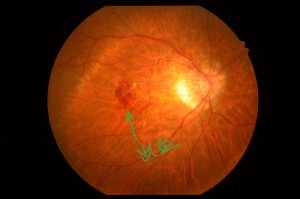

上の写真がこの病気の人の眼底写真です。黄斑に出血があります。出血の範囲はとても狭いですが、これだけで視力がガクッと下がってしまいます。

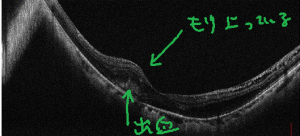

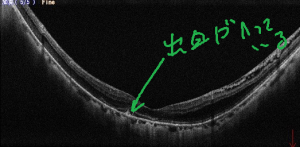

OCTで黄斑を観察すると、網膜の奥に出血がありました。この方は視力は0.03でした。

抗VEGF薬で治療を行うのですが、なかなか視力が上がりにくかったり、病気を食い止めるのも難しいことがあります。ただ、この方は治療に良く反応しました。

注射の治療を行ってから1週間で矯正視力(眼鏡をかけた視力)が0.4まで上がっていました。今後も様子を見ながら治療を行っていく予定です。

アレルギー性結膜炎に対する点眼治療

2018.02.26 もりや眼科

本日は白内障手術を16件行いました(多焦点1例、乱視用レンズ2例)

全て無事に終わりました。

アレルギー性結膜炎に対する点眼治療

今年はもう花粉が飛び始めていると、天気予報でやっていました。昨年花粉があまり多く飛ばなかったのですが、今年は例年並みだそうです。そのため、昨年大丈夫だった人でも今年は花粉症になるかもしれません。

既に当院でも花粉症の患者さんが来院し始めています。昨年治療を行った方に対して、「初期治療のススメ」ハガキを出したので、意識の高いアレルギー性結膜炎の方は既に点眼を処方していて点眼し始めています。花粉症は発症してしまうと苦しい思いをするので、その前にしっかり点眼を聞かせることで発症をなるべく抑えましょう、というものです。

一般的に使用する点眼は「パタノール」点眼液です。これは非常に効果が高いと評判の良い点眼です。副作用も無いことから、気軽に処方することが出来ます。

パタノールよりも効果が高いですよ、ということで発売されたのが「アレジオン」です。痒みの原因となるヒスタミンを抑える数値が高いとの事です。しかし、パタノールとアレジオンを両方処方して比較したことがないので、どちらが良く効くかという実際の評価は良く分かりません。良く効く薬なのですが、薬価がパタノールよりも高いのが難点です。そのため、保険の負担が無い人、もしくは1割負担の人だと処方しやすいです。

以上の点眼はほとんど副作用が無くて、使用しやすい点眼です。しかし、それでも痒くて大変と言う人には、ステロイドの点眼を処方します。数日であれば問題ないのですが、数週間使用してしまうと眼圧が上がる人がいます。他にも白内障などの副作用がありますが、基本的には長期間使用しなければ大丈夫です。この種の点眼は眼科医によって出す医師と出さない医師がいると思います。

ステロイドの中で一番効果が高いのが「リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%」当院では同等の製品である「サンベタゾン0.1%」を使用しています。

花粉症で悩んでいる眼科医でこれを使っている人が結構多い印象です。それだけ良く効きます。ただ、上に書いたように時々眼圧を測ったほうが良いと思います。

私は現在の職場になってから、アレルギー性鼻炎と結膜炎には殆どならなくなりました。これは職場の中に空気清浄器があるからだと思っています。

緑内障手術後の眼圧管理

今週は白内障手術を16件行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

保険審査の方からの指導により、栃木県内で両眼同日白内障手術が出来なくなりました。大変申し訳ございませんが、2月15日以降で手術を予定していた方には、片目ずつ別々の日に手術を行わせていただくことにしました。既に手術を申し込んでいた方には大変申し訳ありません。ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

緑内障手術後の眼圧管理

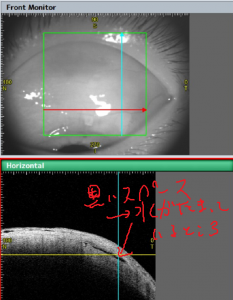

緑内障の手術、当院では主にエクスプレスシャントを用いた手術を行っております。これは、手術をしたら終わり、と言うものでは無くて、手術をしてから後の管理が重要になります。緑内障の手術は簡単に言うと目の中の水を外に逃がす手術です。水の通り道は目にとっては傷なので、治ろうとしてしまいます。傷が治ってしまうと手術の効果が無くなって、眼圧が上がってしまいます。一方で、傷が大きすぎると眼圧が無くなってしまい、それも目にとっては悪影響となってしまいます。つまり、傷が治ろうとするのをなんとか食い止める必要があるのです。

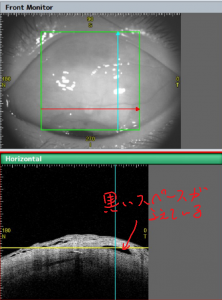

当院に昨年導入された、CASIAを用いると手術後の様子がよくわかります。上の写真で黒いスペースが水です。つまり、黒い部分が大きいほど眼圧を下げる効果が高い、と言う事になります。この方は眼圧がやや高い状態だったので、眼球マッサージを行いました。眼球を指圧することで目の中の水を外に逃がす処置です。

処置後、眼圧が下がっていて、再度検査をすると水たまりが増えていました。今後この患者さんは毎日マッサージを頑張ってもらう事になります。