幻の白内障治療薬(パロチン)

2015.04.28 白内障

本日は白内障手術10件

翼状片手術1件

眼瞼内反症手術1件

無事に終わりました。

幻の白内障治療薬(パロチン)

白内障手術するにはまだ早いけど、なんとか他に治療方法があればやりたいという患者さんは時々いらっしゃいます。そんな場合、私は点眼を出すのですが「点眼しても白内障は進行しますよ」という事にしています。一旦生じた白内障が消えるわけでは無いし、白内障の進行を抑える効果もあまりはっきり感じないからです。

実は、白内障治療には内服薬もあるのです。それが「パロチン」という薬です。牛の唾液腺ホルモンなんだそうですが、一説には若返りの効果もあるようです。

しかし、1968年に発売されたというとても古い薬であるせいか、きちんと効果があるという証明が出来ていないようです。実際に白内障学会のホームページでは「内服薬は効きません」とはっきり書いてあります。よくよく考えると唾液腺がホルモンを出すというのは初めて聞きました。そもそも唾液腺ホルモンというものは存在しないようです。

私は眼科専門医にもかかわらず、最近までこの薬があることを知りませんでした。周りで誰も使っている人がいなかったので・・・・。一度試してみようかと考えていたところ、実は今月から販売中止なんだとか。原料である牛の唾液腺の調達が困難になったからだそうです。

http://www.aska-pharma.co.jp/eccube/html/upload/save_file/info_deri_parotin_201411.pdf

ということで、今年4月からパロチンが飲めなくなってしまった方には、唯一となってしまった白内障内服薬のチオラ錠と言うものがあります。私はこれも使ったことはありません。

「白内障を進行させたくない」という気持ちは十分分かりますが、実際に白内障の進行を止めるのは難しいです。

落屑があっても心配しないで(落屑緑内障)

2015.04.20 緑内障

落屑があっても心配しないで

緑内障の1種で「落屑緑内障」と言うものがあります。結構前に記事にしました。

いろいろな緑内障(落屑症候群による緑内障(落屑緑内障): PE glaucoma)

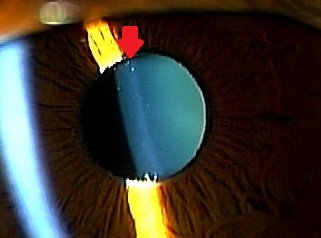

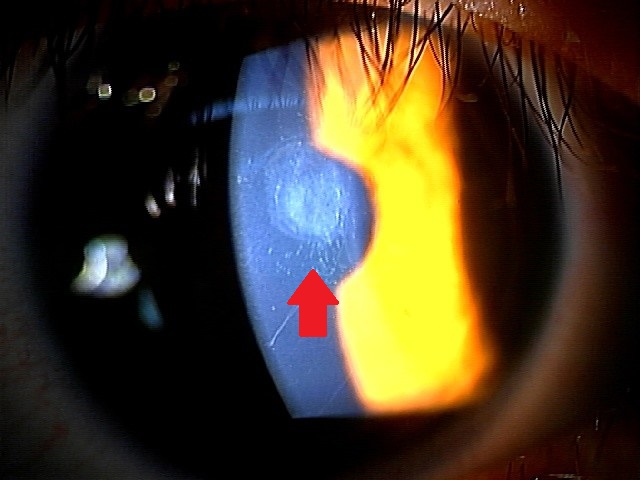

下の写真の赤矢印の先に小さくて白い点がありますが、これが落屑です。

このフケのような物質が房水の出口を塞いでしまうことがあり、そのために眼圧が上がってしまいます。落屑緑内障の頻度は70歳で約100人に1人、40歳で400人に1人と言われています。

緑内障の患者さんが沢山いることを考えると、この落屑緑内障は比較的患者数の少ない病気です。それもあってか、「あなたは落屑緑内障です」と言われるとびっくりしてしまうようです。先日も落屑緑内障と指摘されてとても動揺している患者さんがいました。

落屑があったからといって必ず緑内障になるわけではありません。ある報告によると、落屑があっても4人のうち3人は緑内障にならないとも言われています。通常よりも緑内障のリスクが高くなるので、定期検査はとても重要だと思います。しかし、落屑があっても緑内障にならない人の方が多いのです。

また、落屑があると水晶体を支えている筋肉が弱くなり、手術がしにくくなることがあります。落屑がある方で、散瞳薬を付けてもなかなか散瞳しにくい場合はとても注意して手術をすることがあります。手術しにくくなるほどになってしまうことはかなり稀なことで、これに関しても眼科できちんと診てもらっていれば適切な時期に白内障手術を勧めてくれると思います。

例えば、外傷などで目の中で出血した場合はこのようになります。

ドレッシングのように上下で分離してみえます(上は透明な水、下は出血で赤色になります)。落屑が徐々に増えるとこのようになってしまう・・と思うかもしれませんが、実際にはこのようになる人はいません。おそらく、落屑は眼のなかで生じて時間が経つと眼の外に出ていくようになっているのだと思います。ですから「眼の中が落屑で一杯になる」ことはありません。

白内障のまぶしさを手術で治す

2015.04.13 白内障

本日は白内障手術9件

翼状片手術1件

無事に終わりました。翼状片はとても大きく、目の中心まで達していました。綺麗に手術をしたのでうまく視力が上がってほしいです。

白内障のまぶしさを手術で治す

外来でまぶしさを訴える人は沢山います。若い人のまぶしさは原因が病気でない(網膜の感度が高い)ことが原因と思われることも多いですし、ドライアイで目の表面が乾いてもまぶしくなります。

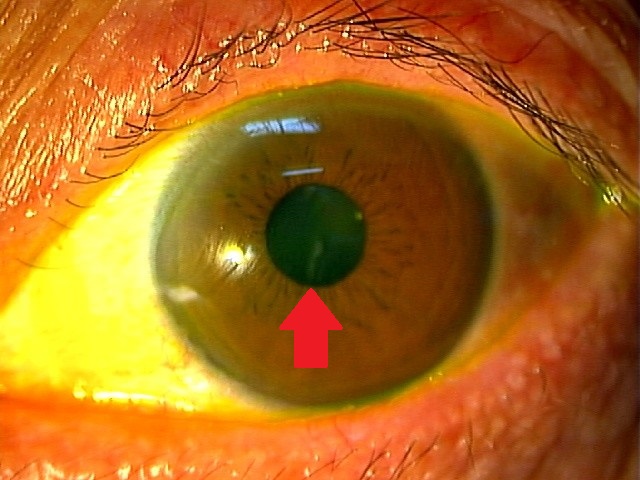

また、高齢になると白内障で眩しくなることがあります。特に皮質という部分が混濁すると眩しさの原因になることが多いです。先日眩しさを主訴に来院された方の水晶体です。矢印の部分が白内障の濁りです。これだけ小さい白内障でも、結構まぶしいようです。

あまりにも眩しい場合、手術で治療します。しかし、手術前に説明しなくてはならないのが、「白内障手術後でも眩しいことがある」ということです。

白内障手術は濁ったレンズを綺麗なレンズに取り換える手術です。そのため、目の中に入る光の量は増えることになります。全体的に明るくなることで「まぶしい」と感じる場合があります。手術後1か月ほどで慣れてくることもありますが、それでも眩しい場合はサングラスをかけることがあります。

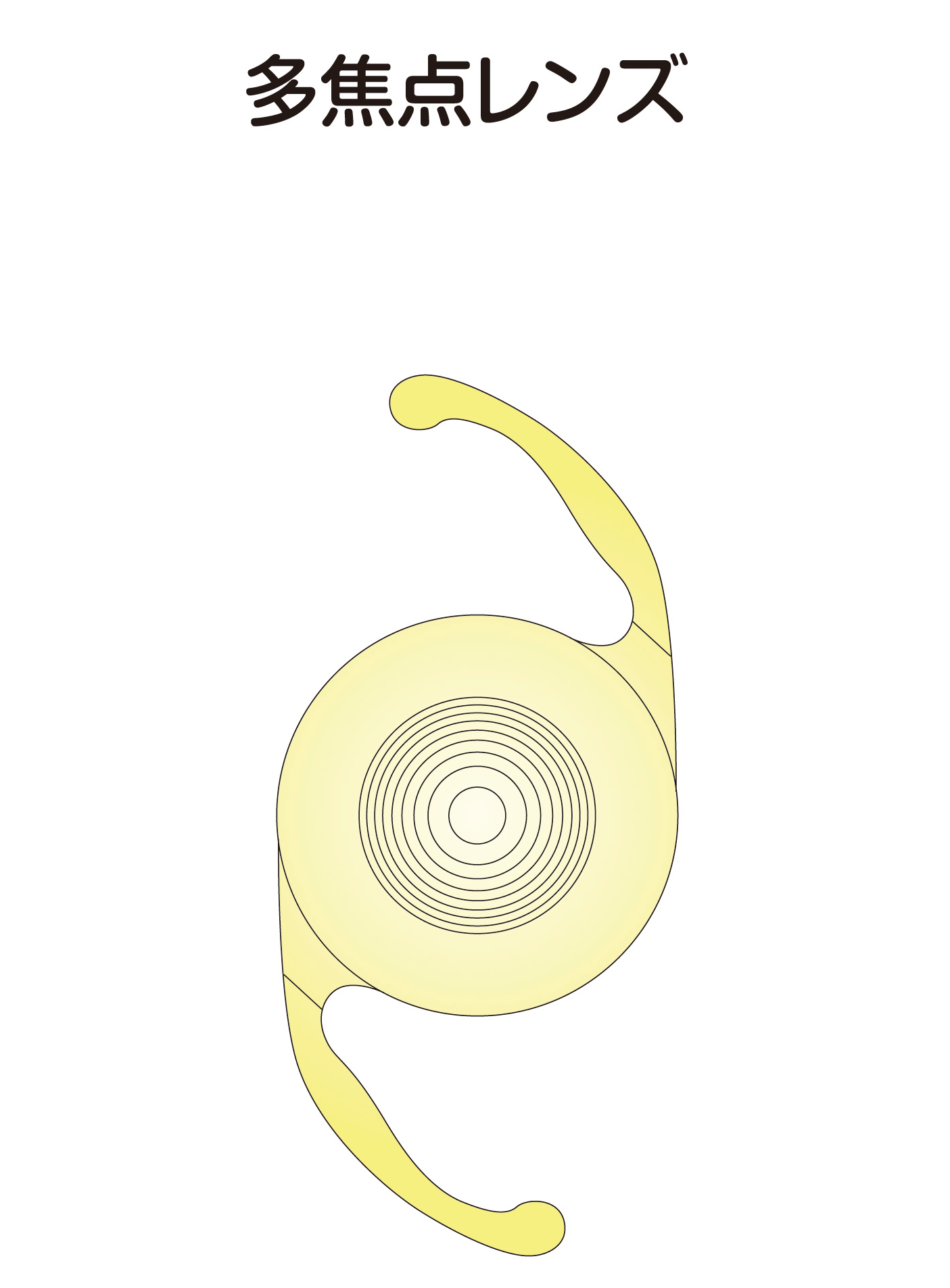

多焦点眼内レンズは近くも遠くもメガネなしで見えるレンズですが、このレンズの欠点が「眩しく感じることがある」というものです。多焦点眼内レンズはレンズの表面に凹凸があります。

この凹凸のお蔭でピントが遠くと近くに合うのですが、逆にこの凹凸が原因で眩しく感じることがあります。

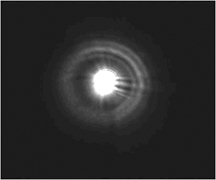

明るい光を見たときに、その周りに光の輪が見える(ハロー現象:上の写真)や、ギラギラして見える(グレア現象)が生じることがあります。そのため、夜間の運転がしにくくなることがあります。

そのため、眩しさを減らすための白内障手術をするのであれば、通常の単焦点レンズの方がお勧めすることが多いです。

オサートで角膜が濁った症例

2015.04.06

本日は白内障手術9件

翼状片手術2件

無事に終わりました。

オサートで角膜が濁った症例

当院はオルソケラトロジーを行っています。オルソケラトロジーとは、夜間コンタクトレンズを装用することで角膜を平らにして近視を矯正するという治療です。

角膜は上皮(50μm)と実質(約500μm)とう層があります。上皮は再生する組織なのであまり問題になりませんが、実質に障害が生じた時は角膜混濁(角膜がにごってしまう)となってしまうことがあります。

オルソケラトロジーは、矯正する近視の程度が少ない(-4D以下)程度であれば、上皮が薄くなるだけですが、あまりに強度の近視を矯正すると実質も薄くしなければなりません。そのとき、使用方法によって角膜混濁が生じてしまうことがあります。

先日受診した18歳の男性 東京の眼科でオサートというオルソケラトロジーを処方されて使用していたようです。なんど-10Dという強度の近視を矯正していました。視力低下を主訴に当院受診。診察してみると角膜の中央に濁りがありました(赤矢印の先)。

矯正視力(メガネをかけた視力)は0.7でした。今後少しは良くなると思いますが、完全に視力がもとに戻ることはないと思います。まだまだ若いのに残念です。

このオサートというオルソケラトロジーは以前テレビで紹介されたこともあって広く知られるようになりましたが、あまりに強度の近視をオルソケラトロジーで矯正しようとするのは無理があるのではないかと思います。

もりや眼科 平成27年3月の手術実績

2015.04.02 手術実績