手術が不安な方へ(咳、くしゃみ)

2013.12.16 白内障

全て無事に終わりました。

当院で白内障手術を申し込む方には色々な不安を訴える方がいらっしゃいます。

「手術中にじっとしていられるだろうか」と不安になるのはもっともなことだと思います。

他の手術であれば、全身麻酔で知らないうちに手術が終わるのに、白内障手術はほとんどが局所麻酔なので意識があるうちに手術されることになります。

よく言われるのが、「咳がでるのが心配」ということです。確かに、手術中にいきなり動かれると大変危険です。

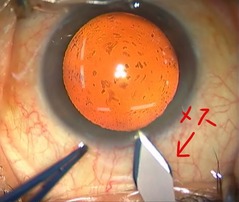

眼球内は破損してはならない部分が沢山あって、そのどれか1つでも破損すると手術時間や術後の視力に影響してしまいます。咳のために腹圧がかかることも手術に影響してしまいます。私も、先日手術中にいきなり咳をされたことがありましたが、このときは幸いに無事でした。

咳止めを飲んでいただくこともいいと思いますが、咳が出そうになったら声を出してもらうことがとても大事です。

声を出していただければ、すぐに手術の道具をひっこめることができるので、安全に咳をすることができます。

今まで「咳が出やすい」という方も数多く手術していますが、皆さんうまく声をだしていただけています。また、時々「今なら咳をしても良いですよ」と声をかけると、咳の貯金?のおかげでしばらく咳が出なくなるようです。

糖尿病治療の内科と眼科の連携

2013.12.09 網膜

本日は白内障手術を10件行いました。

すべて無事に終わりました。

最近、「来年度から保険が2割になりそうだから、手術を早めにしたい」という方が出てくるようになりました。確かに、白内障手術の費用も倍になるのですから、もうそろそろ手術を考えている人には良いのかもしれません。

先日、「糖尿病治療の内科と眼科の連携を考える会」というものに行ってきました。患者さんに対するアンケートの結果から、問題点が見えてきます。

①「糖尿病で目が悪くなる」という事を知らない人が多い

内科にかかっていない人はもちろん知らない人が多いのですが、糖尿病で内科を受診している人も、目が悪くなることを知らない人が多いとのことでした。

② 眼科にかかっていても、自分が網膜症だと知らない人が多い

単純糖尿病網膜症(福田分類A相当:網膜症が軽い人) に関して、自分が糖尿病網膜症ではないと答えた人が多かったようです。糖尿病網膜症はかなり進行しないと視力が下がらないので、そのように思うのかもしれません。

③病気が見つかるのが嫌だから病院に行かない

場合によっては、本人が病院に行きたがらないことも多いようです。視力が低下してからでは手遅れになることもあるという事を知らないのかもしれません。

私が思っている以上に、一般の方は網膜症に対する知識がかなり少ないのだと思いました。また、患者教育の重要性を改めて感じました。日常診療や講演などを通して、糖尿病網膜症の知識を広めていきたいと思います。

白内障になると、自分で気づかないうちに鮮やかさが減ります

2013.12.03 白内障

今日は白内障手術を8件行いました。

すべて無事に終わりました。

白内障になると、自分で気づかないうちに鮮やかさが減ります

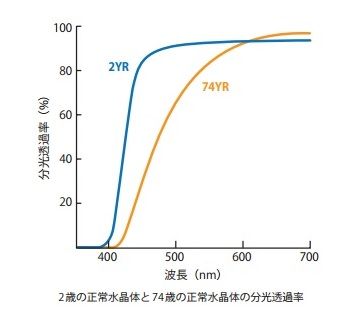

白内障手術をすると、よく言われるのが「色が鮮やかになった」ということです。白内障は「白」という文字が入っていますが、実際に水晶体は黄色く色がついてきています。そうすると、色眼鏡を付けて物をみているようになります。

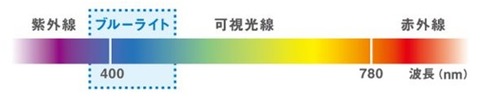

上の図は、2歳(2YR)と74歳(74YR)の水晶体がどれだけ光を通すのかを示したものです。この図を見ると、400から500nmという波長の光が通りにくくなっているのが分かります。この波長は青色に相当するので、青色が見づらくなって鮮やかさが減っているのだとわかります。

この青色は、最近悪者扱いされておりまして、「加齢黄斑変性症」の原因としても考えられています。青色光は網膜に対して悪い影響があるようなのです。特にLED照明に多く含まれていて、不眠の原因にもなっているようです。

それを考えると、加齢で白内障になって青色の光が目に入らなくなってくるのは、一種の生体防御なのかな?と思ったりもします。

最近発売されている、ブルーライトを遮断するメガネは、この波長の光を遮ります。いろんな種類のメガネがあるようですが、どのように見えるのかが気になります。

当院で使用する眼内レンズも、青色光をある程度遮断するような素材でできています。加齢黄斑変性になりにくくするのもありますが、青色の光が目に入りすぎると「眩しく」感じやすいようなので、これを和らげる効果もあります。

もりや眼科 平成25年11月の手術実績

2013.12.02 手術実績

白内障手術でつくる傷と乱視

2013.11.25 白内障

今日は白内障手術9件(うち入院2件)

霰粒腫切除術1件

無事に終わりました。

眼科ケア12月号に当院が載りました。

http://www.medica.co.jp/catalog/m/4911

眼科ケアは眼科従事者のための情報誌です。当院を紹介する記事が2ページ載りました。とても良くできているのですが、ここでお見せできないのが残念です。

今回は、白内障手術でつくる傷と乱視の話です。

以前乱視のお話をしましたので、乱視についてはそちらを参考にしてください。

(乱視について)https:/moriyaganka.com/blog/20960821.html

(乱視用眼内レンズ)https:/moriyaganka.com/blog/21216620.html

白内障手術は眼の中の手術ですから、傷を作る必要があります。以前は6ミリという幅で傷を作っていたのですが、最近は2ミリ台で手術ができるようになりました。傷の幅が狭くなると、傷の回復が早いということもありますが、それ以上に「乱視が少ない」ということが重要です。

光は密度の違うところを通過すると曲がるという性質があるので、角膜の表面で最も光が曲がります。ですから、折角白内障手術で白内障を綺麗にしても、角膜の形を歪めてしまったら、視力がさがることにつながってしまうのです。以前6ミリの幅で傷を作っていた時は、手術後に糸で縫っていました。すると、角膜の形が少し歪んだだけで、大きな乱視が生じていました。

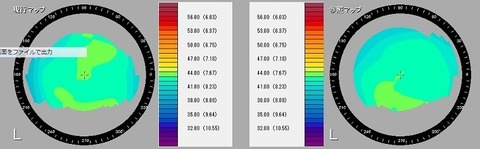

現在は傷が小さいので、基本的に縫わないのですが、それでも乱視が生じます。手術でつけた傷の部分は、やや平らになるのです。下の写真は手術前後での角膜の形を示しています。

右の「参照マップ」が手術前の角膜の形です。膜表面のカーブの強さによって、色分けされています。赤色系になるほどカーブが強く、青色系になるほどカーブが弱いということを示しています。参照マップで全体的に同じ色(青~緑)になっているということは、乱視が少ないということを示しています。左の「現行マップ」は手術後の角膜の形ですが、手術前とほとんど変わりません。この症例では、白内障手術で乱視があまり出なかったということを示しています。

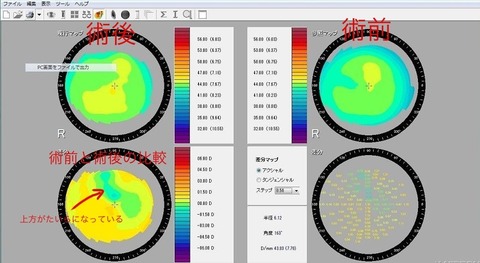

下の写真は、手術で付けた傷で乱視を減らした例です。角術前では、縦方向に黄色くなっています。これは直乱視があることを示しています。術後の結果を見てもあまりはっきりしませんが、差をとってみると上方向が青くなっていて、直乱視がへるようになっていることが分かります。

白内障手術で乱視がどのくらい出るのかは、多くの要素で決まるので一概には言えません。傷の大きさが小さい方が乱視が出にくいのですが、それだけではなくて、傷に負担の少ない丁寧な手術をしているかどうかも影響します(白内障を砕くためのエネルギーで角膜がふやけてしまうと、乱視が生じてしまうのです)。

手術後でのメガネ依存度をなるべく減らすように、当院では乱視用レンズを使っています。そのため、手術で作る傷によって生じる乱視も計算に入れて、乱視用レンズの度数を決めます。