糖尿病網膜症の治療(レーザー光凝固)

2013.07.01 網膜

今日は白内障手術10件(入院2件、乱視用レンズ3件)

睫毛内反症手術1件

無事に終わりました。

糖尿病網膜症の治療(レーザー光凝固)

前回のブログで、血液が不足した部分の網膜は新生血管を作る話をしました。新生血管は、緑内障や硝子体出血の原因となる悪いものです。

血糖を改善すれば、ある程度網膜の血液の流れを良くすることはできるのですが、そんなに簡単ではありません。眼科では、ある程度血液不足になった網膜に対してレーザー治療を行います。

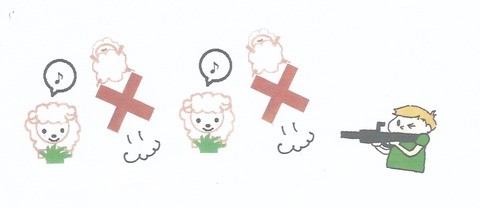

このような器械を用います。

また羊を用いたたとえですが、

①エサ不足(血液不足)になった羊(網膜)が暴動を起こしかけています。

② 虚血(エサ不足)になった網膜(羊)には、レーザーで死んでもらいます。

糖尿病網膜症を治す治療ですが、理屈を言うと網膜を一部死滅させているのに過ぎないのです。

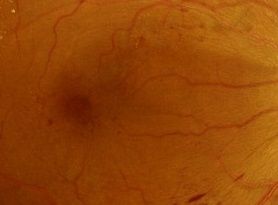

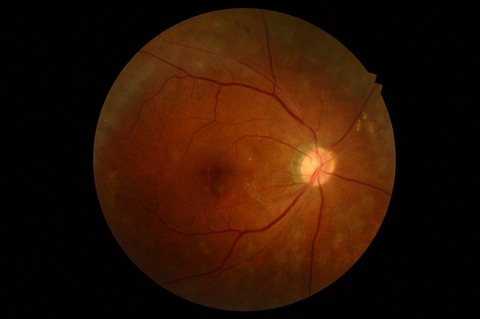

レーザーを当てると、当初網膜は白っぽくなります。これはレーザー直後の眼底です。

この白い斑点は、時間とともに薄くなっていきます。

1週間すると、ぱっと見た感じレーザーの跡が分かりにくいくらいになります。この段階では、まだ糖尿病網膜症を沈静化する効果は現れません。

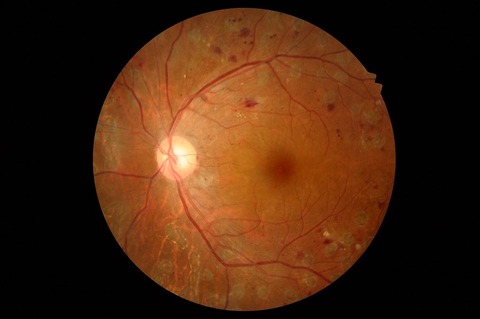

これはレーザーして2か月目の写真です。レーザーを当てた部分が灰色っぽくなっていることが分かります。このような状態になって、初めて糖尿病網膜症を抑える力が働いてきます。

もりや眼科 平成25年6月の手術実績

2013.06.30 手術実績

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化3(新生血管、硝子体出血)

2013.06.24 網膜

今日は白内障手術8件

霰粒腫1件行いました。難しい症例もありましたが、無事に終わりました。

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化3(新生血管、硝子体出血)

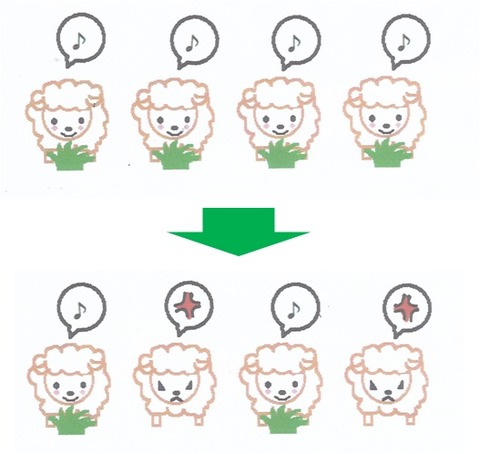

網膜は血液を大量に必要とするので、そのぶん血管が張り巡らされています。糖尿病網膜症で血管が傷むと、そのぶん血流が悪くなり、網膜に十分血液が行かなくなってしまいます。そうすると、血液の足りなくなった網膜は血液を手に入れるために血管を作り始めます。これを新生血管といいます。

羊に例えると、上段は牧草(血液)が十分にあるため、羊(網膜)が満足している様子です。しかし、糖尿病が進むと牧草(血液)が減ってしまうので、羊(網膜)が怒り出してしまい、周囲にいろいろな悪さをするわけです。

以前お話した軟性白斑と同様、この新生血管が少しでも認められたら、糖尿病網膜症が活発であるサインです。そのため、積極的に治療を行わなければなりません。

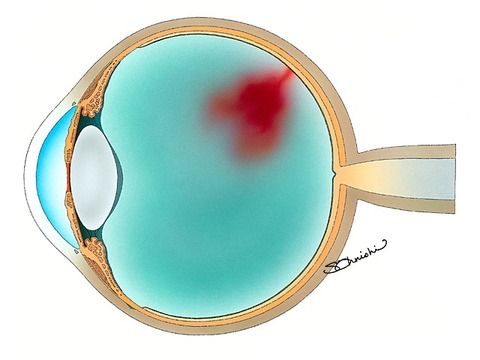

新生血管は、できる場所によっては緑内障を引き起こすこともありますが、硝子体出血を引き起こすことがあります。硝子体出血とは、眼球内に出血してしまうことをいいます。

眼の中は本来透明なのですが、ほんの少しの硝子体出血で濁ってしまいます。そのため、発症と同時に視力が急激に低下することが多いです。

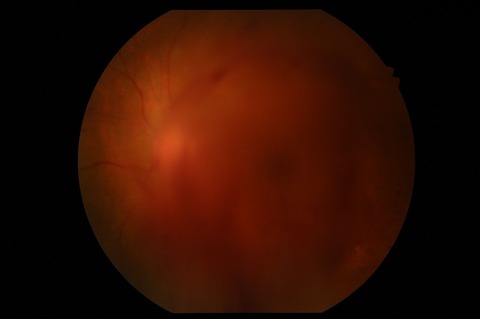

これが硝子体出血の写真です。眼球内にたまった血液のせいで、眼底がほとんど見えません。左上のほうだけ、少し網膜の様子がわかります。

これは、手術で出血を取った後の写真です。眼底がはっきり見えます。

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化(硬性白斑、増殖膜)

2013.06.17 網膜

本日は白内障手術を7件行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化(硬性白斑、増殖膜)

糖尿病になると、網膜の血管が傷むという話を前回しました。傷んだ血管からは、血液の成分が漏れ出てしまいます。漏れ出た成分が多くなると、体に吸収されずに網膜上に残ってしまいます。これを硬性白斑といいます。

前回お話した、軟性白斑は「現在血液が足りてませんよ」という危険なサインでした。それに対して、硬性白斑は「血管が傷んでますよ」とは言えるものの、軟性白斑ほど危険なサインではありません。そのため、硬性白斑が増えていかないかどうかを見るだけで良いと思います。

あまり悪さをしない硬性白斑ですが、たまに黄斑上にでて視力をグッと下げてしまうことがあるので注意が必要です。

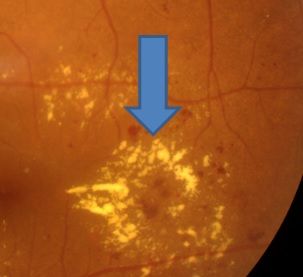

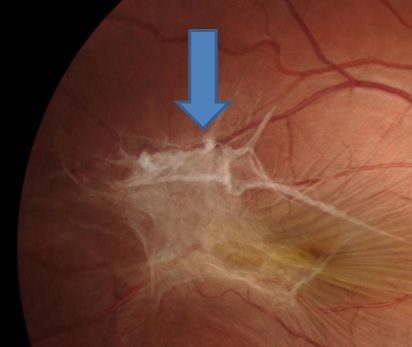

糖尿病網膜症が進行した場合、血液不足で網膜が死にそうになりながらも、なんとか助かろうと網膜が自己修復を始めます。この様な活動が活発になったとき、網膜の表面に増殖膜という膜が生じます。

この膜が生じたときは、とても危ないサインです。網膜の表面に生じた増殖膜は、段々縮んでいくという性質があります。そのために、網膜剥離をひっぺがしてしまい、網膜剥離になってしまうのです。

青矢印の先が増殖膜です。増殖膜が網膜を引っ張っているので、網膜にシワが寄っています。これを見つけたら、硝子体手術をしなくてはなりません。手術で増殖膜を取ることで、網膜剥離をふせぎます。ただ、増殖膜と網膜はがっちりくっついていることも多く、手術の難易度は高いと言えます。

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化(点状出血、軟性白斑)

2013.06.10 網膜

本日は、白内障手術 9件を行いました。

無事に手術を終えました。

糖尿病網膜症で網膜に起きる変化(点状出血、軟性白斑)

糖尿病になると、目の中の血流が悪くなります。そうすると、網膜の血管がだんだん傷んできます。

糖尿病網膜症になって、初めに生じる網膜の変化は大体の場合点状出血です。これは、網膜の血管が傷んだことにより、少量の血液が漏れ出るために生じます。ですから、これが1つでもあると、「あなたは糖尿病網膜症です」と診断されます。糖尿病がある程度悪くないと生じない変化なのです。

赤い矢印の部分が点状出血です。文字通り、点のような出血を認めます。

もっともっと網膜の血流が悪くなると、網膜が一部白っぽくなってきます。これは「今現在この部分に血液が足りてないですよ」というサインです。糖尿病網膜症がこれから悪くなっていきますよ、という事なのでレーザー治療が必要になります。

この白っぽいのが軟性白斑です。腕を強く縛ると、虚血になって白くなっていくと思いますが、それと同じようなものだと思うと分かりやすいと思います。

これは先ほどと同じ方、同じ部分で、レーザー治療をした後の写真です。赤矢印の部分の軟性白斑が無くなっています。緑の部分に少しだけ軟性白斑があります。

もう少し後の写真です。前回あった、小さな軟性白斑もなくなりました。