アレルギーの検査

2013.03.11

今回は

眼瞼下垂手術 4件

白内障手術 6件

翼状片手術 2件

硝子体手術 2件

帯状角膜変性EDTA塗布 1件

すべて無事に終わりました。EDTAは角膜に沈着したカルシウムを取る薬です。早く濁りが取れるように濃い液体を準備したのですが、20分くらいかかってしまいました。塩酸とは異なり、ほぼ中性なので目の表面を傷めないのがメリットだと思います。これについてはまた後日お話したいと思います。

アレルギーの迅速検査

昨日からの花粉の勢いは猛烈ですね。空が黄色くなっていました。

煙霧という言葉を初めて聞いたと思います。この数年花粉症でなかった私も昨日は鼻がグジュグジュで、目も痒くなってしまいました。

本日の外来も花粉症患者で溢れていました。目の周囲を腫らしている人が多いのが今年の特徴です。花粉の量が多いからでしょうか。

今回はアレルギーの原因についてです。眼科医は「痒い」と言って来院された患者さんの目を見て、アレルギーの度合いを推測することができます。しかし、何が原因でアレルギーが出ているかはわかりません。

アレルギーの原因が何であれ、点眼薬は同じです。そのため、原因が何かを調べることに、治療的な意味合いはありません。大体今の時期で痒ければスギ花粉が原因かな?位で十分でした。

しかし、患者さんのなかには「何が原因でアレルギー性結膜炎になったのか」を知りたい人がいます。そのため、当院では迅速検査キットを常備しています。![ImmunoCAP_Rapid_TOP_1[1]](https://www.moriyaganka.com/wp/wp-content/themes/mcf/img/weblog/blog_import_543397bd5bc4b.png)

約30分で、8種類のアレルゲンを検査できます。私はスギで陽性でした。空気清浄機のある部屋から出ると辛いので、しばらくは院内と自宅でじっとしていようと思います。

次回から、週1くらいで更新したいと思います。

白内障の術前検査(全身状態の確認)

2013.03.07 白内障

今日は花粉症の患者さんが多かったです。ここ数年杉による花粉症の出なかった私も、目がムズムズします。院内は空気清浄機が働いているせいか、とても快適です。

白内障の術前検査(全身状態の確認)

白内障手術は、局所の手術なので全身の状態はあまり関係がありません。あまりに体力が落ちている方は、手術室のベッドでしばらく寝ていただきますが、30分程度安静にできれば両眼とも手術をすることが出来ると思います。ただし、糖尿病は目に合併症を引き起こすことがありますし、内服薬で手術に影響があることもあるので、術前に全身の状態をきちんと確認しておくことが大事です。

当院では手術の前には必ず血液検査を行って全身の状態を確認します。目的は2つあります。一つは感染症を持っていないかどうかを確認すること。白内障手術では殆ど出血しませんが、それでも僅かに出血する可能性があります。その時に、手術についているスタッフに感染しないように注意する必要があります。

もう一つは全身状態の確認です。手術前には何も既往歴がないと言っていた患者さんで糖尿病が見つかった人もいますし、貧血が見つかって治療を行った人もいます。糖尿病が見つかった場合でも、早く手術した方が良いことがあります。なぜなら、糖尿病の合併症である糖尿病網膜症は治療を始めた頃に生じやすいからです。白内障の治療をしないと、診察しにくかったり、レーザー治療も行いにくかったりすることがあるからです。糖尿病では外科の手術で傷の治りが遅くなると言われていますが、白内障手術の傷はとても小さいので、殆ど影響しません。

内服薬に関しては、前立腺肥大の薬を内服していると、手術が難しくなることがあります。また、血液をサラサラにする薬を飲んでいると、術後に結膜(白目)が赤くなりやすいですが、1週間程度で治りますし、手術の成績には影響ありません。そのため、当院では内服を続けてもらっています。

その他の薬はほとんど手術に影響することはありません。いつもどおりに内服して手術に臨んでもらいたいと思います。

緑内障の記事一覧

2013.03.05 まとめページ

緑内障はそれなりに書きましたが、また何か気がついたことがあれば、追加で書きたいと思います。

緑内障点眼薬について(交感神経を抑える薬:ベータ受容体遮断薬)

緑内障の手術について(選択的レーザー繊維柱帯形成術:SLTレーザー)

レーザー虹彩切開術 (Laser iridotomy:LI) 閉塞隅角緑内障の治療法

いろいろな緑内障(落屑症候群による緑内障(落屑緑内障): PE glaucoma)

緑内障の点眼を正しくつけましょう その③ 楽に点眼できる道具

網膜の血管が詰まる病気(網膜静脈閉塞症)

2013.03.05 網膜

本日は白内障手術6件

翼状片1件

抗VEGF抗体硝子体注射1件

すべて無事に終わりました。

網膜の血管が詰まる病気(網膜静脈閉塞症)

先週は、網膜と、網膜に走る血管がどのようなものかを説明しました。今回は、網膜の血管が詰まってしまう病気、網膜静脈閉塞症について説明したいと思います。

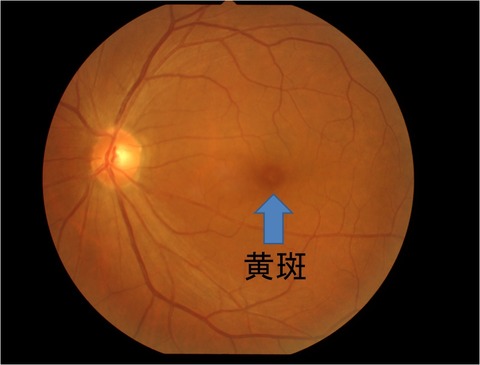

網膜の血管は、人間の体にある血管のうち、外から直接観察できる唯一の血管です。そのため、眼底検査をすると、動脈硬化の程度がある程度分かります。この網膜の血管が詰まってしまうと、網膜は死んでしまうため、物が見えなくなってしまいます。

これは網膜の静脈の一部が詰まってしまった写真で、網膜静脈分枝閉塞症(もうまくじょうみゃくぶんしけいそくしょう)と言います。網膜の静脈が詰まると、心臓に帰るはずの血液が行き場を失って網膜に溜まります。そのため、網膜に血が溜まったように見えるのです。

血管が詰まった部分では、VEGFというホルモンが産生されます。これが厄介者で、周囲の網膜をむくませたり、新生血管という悪い血管を作り出して出血を引き起こしたり(硝子体出血)、悪性の緑内障(新生血管緑内障)を引き起こします。

網膜の浮腫が黄斑(色が濃い部分)に達すると、急激に視力が低下します。

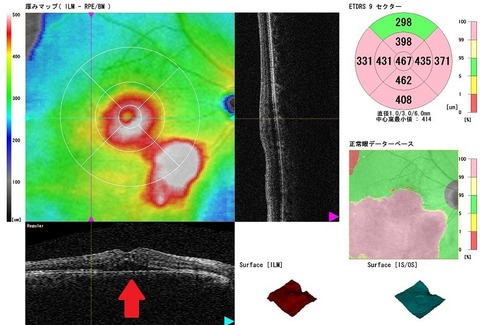

これは、上のBRVOの方のOCTです。黄斑がむくんでいることが分かります(赤矢印)。そのため、厚みマップ(左上の図)では、赤~白色になっています。右上を見ると、中心の厚みは467μmでした。血管の閉塞と浮腫によって視力は0.2まで下がっていました。

初診時にすぐに抗VEGF抗体(VEGFを減らして網膜の浮腫を減らす薬)を注射しました。浮腫に対する治療は時間との勝負で、時間が経ってしまうとあまり効果がありません。

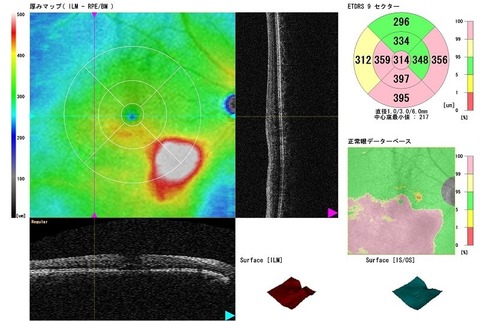

上のOCTで赤矢印の部分のむくみはかなり減っています。また、厚みマップでは、中心の赤~白の部分が大分減っていることも分かります。中心の網膜厚も314μmで、大分減りました。視力は0.7まで上昇して、とても喜んでいました。

抗VEGF抗体の注射の効果は一時的なことも多く、何度か注射が必要になることもよくあります。また、浮腫を改善しても、血流が途絶えたことによるダメージは残るので、完全に視力が戻るわけではありません。新生血管を防止するためには、出血が引いた後でレーザー治療が必要になります。

平成25年2月の手術実績

2013.03.01 手術実績

白内障手術 18件

翼状片手術 1件

ボトックス(眼瞼痙攣に対する注射) 1件

手術、外来ともに皆さんの期待に応えられるよう頑張りたいと思います。