白内障手術で一番怖い合併症:術後感染症

2013.02.07 白内障

今回角膜の形を計測する新しい器械が入りました。オルソケラトロジーという新しいコンタクトレンズを処方するときに使用します。オルソケラトロジーは角膜の形を変えることで近視をなおすコンタクトレンズです。今回の器械は角膜の形の変化を調べるソフトがついているので、オルソケラトロジーでどれだけ近視が減らせたかが分かります。

そのソフトを用いて、今度白内障術前後の角膜の形の変化を調べてみたいなと思います。

白内障手術で一番怖い合併症:術後感染症

今回は白内障手術の合併症について説明したいと思います。 白内障手術は、過去数十年でとても進歩した手術の一つだと思います。手術に必要な傷の大きさも、昔は6ミリ以上開けていたものが現在3ミリよりも少ない傷で済むようになりました。その分、安全性もかなり高くなりましたが、ゼロではありません。今回は、白内障手術の合併症のうちで、一番やっかいな感染症について説明したいと思います。 人体の中で全く細菌がいない場所がいくつかあります。骨の中や、脳などは、細菌がひとつもいないような仕組みになっています。逆に、そういう場所に対する手術などで細菌が入り込んでしまうと厄介なことになってしまいます。 細菌を退治するのは、血液中の白血球なので、血流が豊かな場所は比較的細菌に強いです。しかし、目の中は透明であることが必要な部分が多く、そのような場所には血管が存在していないので、どうしても細菌に対して弱くなってしまいます。 白内障手術のあとに目の中に細菌が入り込んで暴れる可能性は大体4000人に一人くらいだと言われています。これは、海外の報告と比較すると少ないのです。おそらく、日本の医療機関がしっかりとした手術をしているということなのだと思います。 当院でも、細菌感染を防ぐための工夫を(やや神経質と思われるくらい)沢山しています。また、患者さんに対して感染防止の指導を行ったり、スタッフに対して感染防止の指導を行ったりもしています。細菌は目に見えないので、どんなに対策をしてもやりすぎということは無いと思います。当院で手術を受けた患者さんがみんな幸せになれるように頑張りたいと思います。

最も眼圧の下がる薬

2013.02.04 緑内障

本日は白内障手術を6件行いました。

皆さん無事に手術を終えました。

当院スタッフがオルソケラトロジーを試しに装用したところ、装用2日目で1.5、装用6日目の本日は2.0もの視力がでました。とても快適に過ごせているようです。後日当ブログで紹介したいと思います。

最も眼圧の下がる薬

一般的に見られる緑内障(特に正常眼圧緑内障)は眼圧がそれほど高くないことが多いのですが、緑内障発作、新生血管緑内障や手術後などの特殊な状態で極めて高い眼圧(40mmHg以上)になることがあります。

あまりにも眼圧が高いと、数日(もしくは数時間)で視神経が傷んでしまいます。そのため、早急に眼圧を下げる必要があります。

一番直接的な方法は「前房穿刺」といって、角膜に小さな傷をつけて、目の中の水を抜いてしまうことです(水を抜いたら傷はとじます)。しかし、眼圧が下がる時間が短いため、あまり実用的ではありません。

ダイアモックスという内服薬は、点眼薬と比較してかなり強い眼圧下降効果があります。手術後に眼圧が高い人に、しばしばこの薬を内服をさせます。

直径1センチ以上ある錠剤なので、少し飲みにくいと思います。

眼圧を下げる効果は30-40%で、8-9mmHgと言われています。また、眼圧を下げる効果も長く、6時間以上効いています。そのため、一日3回内服すればほぼ終日効果が持続することになります。

ただし、全身的な副作用が多いことから長期間内服し続けることは難しいです。主な副作用としては

・手先足先がしびれる

白内障手術で眼圧が下がる

今日は白内障手術を6件行いました。

みなさん無事に手術を終えました。

そのうちの一人は、手術を終えたとたん良く見えたようで、感激しながら手術室を出て行きました。

散瞳しているので凄くくっきりという訳ではないと思いますが、術直後で平均0.7位視力が出ているようです。

以前当ブログでお話した前立腺肥大の内服をしていた方がいらっしゃって、手術中に通常サイズの瞳孔に戻ってしまいましたが、無事に手術ができました。

白内障手術で眼圧が下がる

緑内障患者にとって、眼圧が下がるということはとても大事なことです。点眼治療をして、ある程度眼圧が下がっていたとしても、もっと眼圧が下がったほうが緑内障の進行は遅くなります。ましてや、点眼をすべて使っている人にとっては、これ以上眼圧を下げるためには緑内障のレーザー治療や手術をするしかありません。

緑内障手術程ではありませんが、白内障手術をすることによって眼圧は少し下がるのです。当院での過去数ヵ月の白内障手術を受けた患者さん約50眼の眼圧をまとめてみたのですが、術前の眼圧平均で14.3mmHg 、術後1ヶ月の平均で13.0mmHgでした。私の感覚では1-2mmHg下がる印象でしたが、大体そんな感じでしたね。

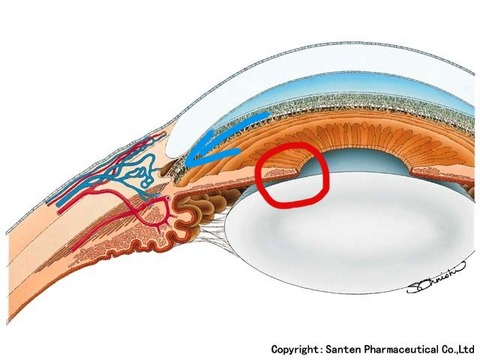

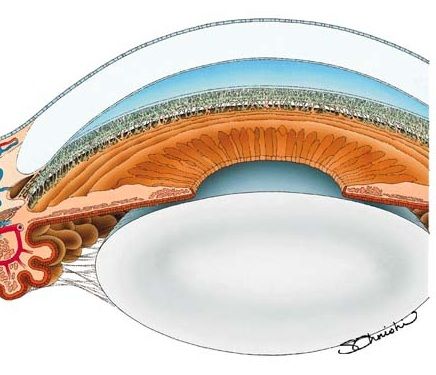

これは何故かというと、目の中での房水の循環が良くなったからです。目の中で水晶体は結構大きく、瞳孔の部分で房水が通りにくかったり(下のイラストの赤丸)、隅角(青矢印)で房水が通りにくかったりします。

実際に白内障になっている人は、水晶体がもっと分厚くなっているので、水晶体によって虹彩がもっと前に押されているイメージです。

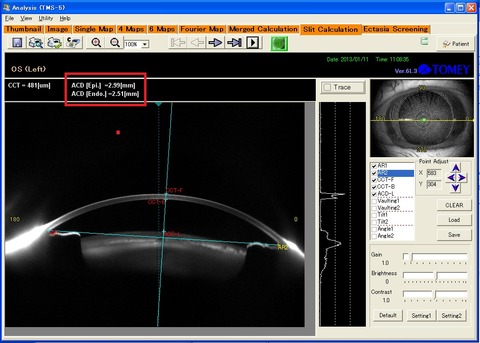

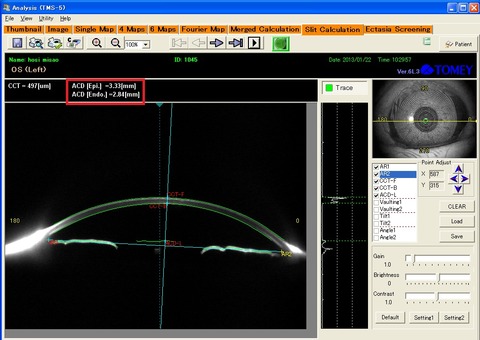

これは目の断層撮影したものです。上が白内障の手術前(散瞳中)、下が手術後(無散瞳)です。手術前は水晶体が結構大きくあることがわかると思います。目の中のスペース(前房)の深さが赤枠の中に書いてありますが、比較すると0.5ミリ程度深くなっているのが分かります。水晶体と人工のレンズを比較すると、人工のレンズの方が圧倒的に薄いのです。

白内障が進行すると緑内障の視野検査もうまくできなくなり、眼底検査で視神経の様子を診察することも難しくなってきます。そのため、緑内障患者さんの白内障がある程度進行した場合、手術を早めに勧めることがあります。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

前立腺の薬で白内障の手術が難しくなる

2013.01.25 白内障

はじめは声も出にくくて、手術の説明など聞きにくかったかと思います。すいません。

患者さんのなかに、一言も喋らない患者さんがいて、どうやら私と同じような症状のようでした。

このタイプの咳が流行っているのでしょうか?皆さんにうつさないようマスクをつけて診療を行いたいと思います。

前立腺の薬で白内障の手術が難しくなる

当院では、手術を申し込んだ段階で内科などの内服約のチェックを行います。血液をさらさらにする薬(バイアスピリンなど)は、一般的な外科手術では手術前に内服中止することもありますが、当院の白内障手術では内服中止する必要はありません。術後に白目が赤くなることもありますが、手術の成績には変わりありません。

一方で、前立腺肥大の薬(ハルナール、ユリーフ、フリバス、ユリーフ、バソメット、エブランチル、ミニプレスなど)を飲んでいる方には注意が必要です。前立腺肥大の薬を長期間内服していると、虹彩がふにゃふにゃになってしまうことがあります。これをIFIS(アイフィス)といいます。

水晶体の前にある茶色い部分が虹彩です。水晶体は虹彩の奥にあるので、手術中に虹彩がバタバタすると、手術の邪魔になってしまいます。手術を中止するほどのIFISにはであったことはありませんが、慎重に手術をしなくてはなりません。

手術前に前立腺肥大薬の内服をやめても、IFISのなりやすさは変わりません。そのため、内服は続けてもらっています。最近は前立腺肥大の薬もジェネリックが増えてきたのでチェックが大変になってきました。前立腺肥大の薬を長期間内服するとIFISになりやすいようなので、このような方はやや早めのタイミングで白内障を手術しても良いかもしれません。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

点眼薬に入っている防腐剤

2013.01.22 緑内障

昨日はパソコンの調子が悪くて更新できませんでした。

良く調べると、ハードディスクの一部が読み込めないようです。直すの大変そうだな・・・

昨日は白内障手術を4件行いました。すべて順調に終わりました。

術後視力も良好で、本日とても喜んでいただきました。

点眼薬に入っている防腐剤

今回は点眼薬に入っている防腐剤について説明したいと思います。緑内障の点眼薬はほかの点眼薬と比べて、かなり長い期間点眼を続けることになります。角膜の丈夫な人は全然問題ありませんが、角膜の弱い人は防腐剤によって傷むことがあります。

点眼薬は開封した後で、腐らないようにする役割があります。たいていの点眼薬は、開封してから1か月程度は腐らないようにできていますが、飲みかけのジュースを1か月放っておいたら腐ってしまって大変なことになります。ですから、防腐剤は決して悪者ではなくて、大事な成分なのです。

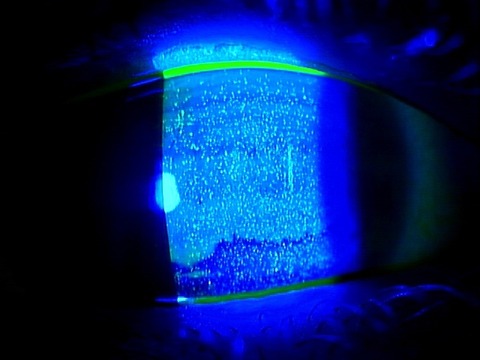

防腐剤で角膜が傷むと、点状表層角膜症といって角膜に点々と傷がつきます。下の写真はフルオレセインという黄緑色の染色液を付けて、青い光を当てて診察したところです。本当は角膜の表面は染まらないのですが、角膜の表面全体に点状の傷がついているので良く染まっていることが分かります。

ドライアイでも、このような傷がつくことがありますが、傷のつき方が違うので区別できます。ドライアイの場合は角膜保護剤の点眼をすると治りますが、防腐剤による点状表層角膜症は、あくまで防腐剤が原因なので、角膜保護剤ではなかなか治りません。そのため、傷の原因をしっかり区別して治療することが必要になります。

緑内障の点眼薬の中で、β遮断薬を点眼すると涙の出る量が減ることがあります。そのため、点状表層角膜症を悪化させる要因になることもあります。

緑内障点眼薬について(交感神経を抑える薬:ベータ受容体遮断薬)

https:/moriyaganka.com/blog/12994106.html

緑内障点眼薬のなかには、防腐剤を工夫している製品もあります。そのため、点状表層角膜症が生じてしまった患者さんでは、点眼薬を変更して対処することもあります。

小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もり