乱視について詳しくなろう2 最小錯乱円と乱視の矯正

2014.06.02 白内障

本日は白内障手術を8件、眼窩脂肪ヘルニア手術1件

無事に終わりました。ヘルニアが結構大きかったのでずいぶんすっきりしました。

乱視について詳しくなろう2 最小錯乱円について

今回は眼科の専門用語「最小錯乱円と乱視の矯正」について説明したいと思います。

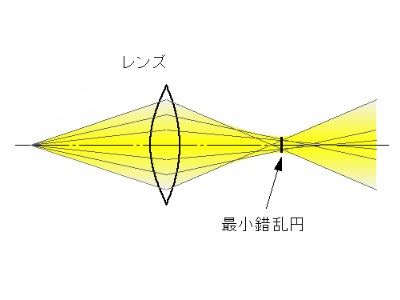

普段眼科スタッフは、患者さんの視力を計測するときに、2種類のレンズを使用して視力を矯正しています。1つは近視や遠視を治す球面レンズ、もう一つは乱視を治す円柱レンズです。これらのレンズを使うとピントを合わせることができます。一般にはピントがしっかり合うと光は1つの点に集まるのですが、実際には点になることはなく、ある程度の面積をもった面に光が集まります。この円の面積が大きいと「ピントがぼけた状態」になり、小さくなると「ピントが合った状態」ということになります。この円の面積が最もちいさくしたものを「最小錯乱円」と言います。

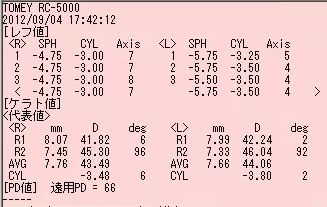

この視力検査をするときに参考になるのが「レフ」と呼ばれる検査です。これで、どんなレンズを使うと視力がでそうなのかが大体わかります。

SPHが球面レンズ、CYLが円柱レンズの度数、Axisは乱視の角度を示しています。しかし、実際にこれらのレンズがベストとは限りません。球面レンズの度を増やした方が良かったり、乱視の度数を増やしたり減らしたり、角度を変えた方が良かったりします。

その為に良く使うのが「クロスシリンダー」です。

レンズの表裏を変えることで、乱視の角度や度数を変えることができます。これを用いることで、それぞれの人に最適な度数を調べることができます。主に成人のメガネ合わせに使います。

クロスシリンダーの使い方まで説明すると、結構なボリュームになるので今日はここまでにしたいと思います。

乱視について詳しくなろう(強主経線と弱主経線)

2014.05.26 白内障

今日は白内障手術8件

翼状片手術1件

眼瞼内反症手術1件を行いました。

白内障はかなり固くなっている人もいましたが、無事に終わりました。

乱視について詳しくなろう(強主経線と弱主経線)

患者さんに説明してもなかなか分かってもらえない乱視ですが、眼科のスタッフでも正確に理解するのはとても難しいことです。今回は、乱視についてなるべくわかりやすいように説明したいと思います。

結構昔ですが、乱視と白内障について記事を書きました。

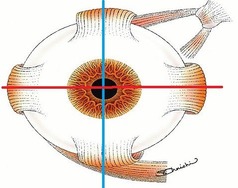

たとえば、このように横長の眼球の場合で考えてみます。

角膜はカーブがきついほど屈折力が強いという特徴があります。赤の断面では角膜のカーブがゆるく、青の断面では角膜のカーブはきつくなります。そのため、赤の断面を通る光の焦点は、青の断面を通る光と比べて奥の方になってしまいます。

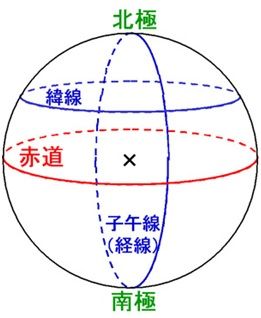

話は変わって、地球儀の話です。以前学生だったときに「経線」について習ったことがあると思いますが、覚えていますでしょうか。分かりやすくいうと北極と南極を結ぶ線の事を言います。

北極側を手前にして先ほどの眼球と比べてみましょう。すると、眼球の図で青い断面も赤い断面も経線に相当することが分かると思います。経線の中でももっともカーブが強いところ(度数の強いところ:眼球の図でいう青線)を「強主経線」、カーブが弱いところ(度数の弱いところ:眼球の図の赤線)を「弱主経線」と言うのです。

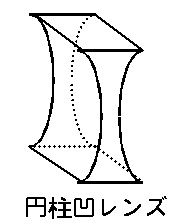

真ん中がへこんでいるレンズは凹レンズといって、レンズの度数を減らす役割があります。このレンズを強主経線の位置に合わせて置くことで、強主経線のレンズの度数を減らすことができます。一方で、弱主経線の度数はそのままにすることがでるので、結果として乱視の度数(強主経線の度数から弱主経線の度数を引いたもの)が減ります。

屈折型多焦点眼内レンズ ISii

2014.04.21 白内障

本日は白内障手術10件 うち入院4件

結膜弛緩症手術1件

すべて無事に終わりました。

屈折型多焦点眼内レンズ ISii

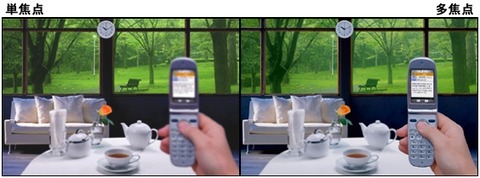

今回は多焦点眼内レンズの話です。保険が適応となる白内障手術で使用するレンズは単焦点といって、ピントが合う場所が1つです。そこからはずれた距離はピントが合わないのでメガネが必要になります。

多焦点眼内レンズは、「メガネをどうしてもつけたくない」という方に適したレンズで、遠くと近くの2点でピントが合うようにできています。

以前の多焦点眼内レンズの記事

多焦点眼内レンズの特徴①

多焦点眼内レンズの特徴② 近くも遠くも見えるしくみ (回折型眼内レンズで説明しています)

多焦点眼内レンズの特徴③ 多焦点眼内レンズが使える人と使えない人

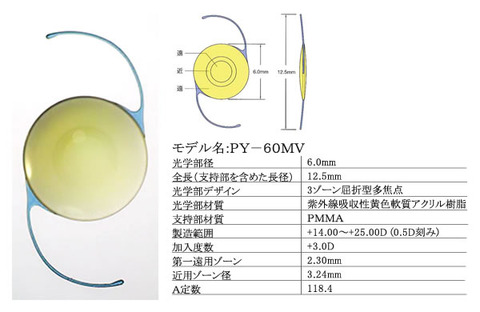

ピントが2か所になる仕組みは大きく分けて2つあります。1つは、回折型レンズ、もう1つは屈折型レンズです。今回はHOYA社の屈折型多焦点眼内レンズ ISii(PY-60MV)について説明しようと思います。

屈折型レンズの仕組みはとてもシンプルです。遠くにピントがあう度数と近くにピントがあう度数が組み合わさって一つのレンズになっています。

ピントがあう場所が2か所ということは、その2点から外れた距離のところはやっぱり見えにくいという事になります。他社の多焦点眼内レンズの中には、中間距離(パソコンを見るくらいの距離)の視力が出にくいものもあります。

ISii(PY-60MV)は、遠くと中間距離にピントがあうように設計された眼内レンズです。近くを見るためにはやはりメガネが必要になことが多いのですが、意外とメガネが要らないという患者さんもいます。

一般的には屈折型眼内レンズは、光の輪(ハロー)やまぶしさ(グレア)が出やすいということですが、ISii(PY-60MV)は光学部デザインがシンプル(3ゾーン)だからか、あまり問題にはならないようです。

まぶしさ対策

本日は

白内障手術8件(入院2件)

結膜嚢形成術2名

皆さん無事に手術を終えました。

まぶしさ対策

「まぶしくて困っている」という話は、外来をしていて良く経験をします。眩しさの原因はとても多彩です。

①光の散乱

本来、眼球に入った光は黄斑で焦点をむすぶはずですが、それ以外の網膜に光があたると眩しく感じやすくなります。白内障の一種である皮質白内障はまぶしくなる代表疾患です。また、ドライアイで目が乾くと、角膜表面で光が散乱され、眩しくなります。

②網膜が敏感

特に、小児や若い方はまぶしく感じやすいです。瞳孔が大きくて眼球内に光が沢山入るという理由のほかに、網膜が光に対して敏感だというのも原因です。眼科医は眼底検査を行う時に目に光を当てるのですが、年配の方ほどまぶしいという人が少ないです。

③白内障手術後

白内障のせいで暗かった眼球内が、手術をして急に明るくなると眩しくなることがあります。しばらく様子をみると慣れることもありますが、なかなかなれない方もいらっしゃいます。

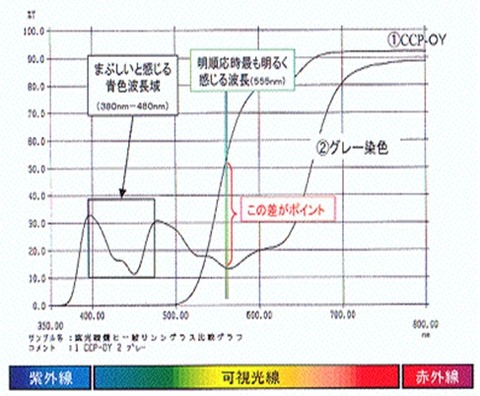

光の波長のなかに、眩しく感じやすい波長の光が存在します。

青色の光(380-480nm)が眩しく感じやすいです。ですから、その波長を遮れば眩しさが減りやすくなります。反対に、555nmの波長は、明るく感じる波長なので、そこを通してやれば暗く感じにくくなります。

左は網膜の疾患で眩しく感じているイメージで、遮光眼鏡をかけると右のようにくっきり見えますというイメージだそうです。必ずしもここまでくっきりするかは個人差があると思います。

本来、眩しく感じやすい青色を遮断する眼鏡は黄色なのですが、黄色いレンズの眼鏡をかけたくない方にはほかの色もあります。当院でいろいろ試すことができます。(要予約)

強度近視の方の白内障手術

2014.03.03 白内障

本日は白内障手術を10件行いました。

無事に終わりました。

強度近視の方の白内障手術

約1年前の記事になるのですが、術後屈折値のお話をしました。

https:/moriyaganka.com/blog/18448677.html

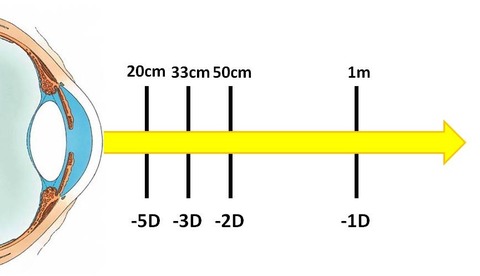

大まかに言うと、手術後に遠いところを見たい方は0D(ジオプター)、近くを見たい方は大体-2Dに合わせて50cm先あたりが見えやすいようにすることが多いです。

強度近視の方(-6D以上)の場合、近くが見やすいことに慣れていることが多いので、-2Dあたりに設定することが多いです。しかし、これは両目とも手術することが前提です。強度近視の方で片目だけ白内障がある場合、どのように手術するのか、患者さんと良く話し合う必要があるのです。

・左右の目でで屈折値が2以上異なると、メガネで矯正できない(不同視)

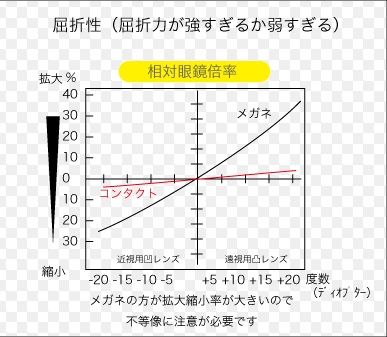

近視を矯正する手段として、良くメガネを使用します。しかし、メガネで近視を治すと物の大きさが小さく見えてしまうのです。そのため、屈折値が左右であまりに異なってしまうと、両目で見てる物の大きさが異なってしまいます。

ただし、コンタクトレンズの場合、レンズから目がとても近い(くっついてる)ため、ある程度の近視を矯正しても、物の大きさがあまり変化しません。そのため、コンタクトに慣れている方は強度近視があっても、手術しない方にコンタクトレンズを入れるという選択肢があります。

もう一つは、両目とも手術するという方法です。片目しか白内障のない方でも、近視を強制するために両眼とも手術して近視を減らしてしまいます。これだと左右の屈折値の違いを気にする必要が無くなります。