視力が出ているのに見えにくい白内障

2015.03.23 白内障

本日は白内障手術8件

眼瞼内反症手術1件

霰粒腫切開術1件

無事に終わりました。

視力が出ているのに見えにくい白内障

白内障は、目の中にある水晶体が濁る病気です。通常視力が下がったら手術をします。

視力検査はみなさんご存知の通り、ランドルト環の切れ目がどちらに向いているのかをこたえる検査です。

ずっと昔からある検査にも関わらず現在でも良く行われているのは、この検査の信頼度がとても高いということでもあります。私も、視力検査はその人の見えかたを良く反映した検査だと思っています。一方で、視機能すべてを評価した検査ではないので、その点も注意する必要があります。視野(見える広さ)は殆ど評価できませんし、白内障で「まぶしくなった」というのも視力検査ではまったく分かりません。

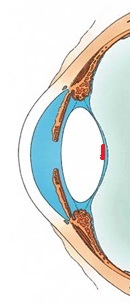

水晶体の一部が混濁した場合、混濁した箇所によっては結構見えづらくなることがあります。後嚢下白内障という種類の白内障は、水晶体のこの部分(下の図の赤い部分)が濁る白内障です。

水晶体の中央付近がにごるため、見えかたをとても悪くします。一方で混濁の広さが狭い場合、視力検査をすると良く視力が出てしまいます。そのため、「かなり生活しにくいけど、視力検査をすると良い視力がでてしまう」という事になります。下の写真は後嚢下白内障の方の眼底写真です。白内障のせいで青い丸の中だけはっきり写っていませんが、他の部分ははっきり写っています。

通常白内障があっても視力検査で良い視力が出た場合はあまり手術を勧めません。一方で、視力検査も万能ではないことを知っていますので、診察や患者さんの訴えも良く聞いて手術適応について検討しています。

今回写真を載せた方は、術前も術後も視力は1.2ですが、とても見やすくなったという事で喜んでいただけました。術前に視力が1.2もある方は大抵手術をしない方向でお話をしますが、この方では「この白内障であれば生活に困っていそう」「手術をして喜んでもらえそう」と判断しました。

ドライアイを引き起こす病気(シェーグレン症候群)

2015.03.17 ドライアイ

昨日は白内障手術10件(多焦点眼内レンズ1件、乱視用レンズ1件)

霰粒腫切除術1件

無事に終わりました。花粉症がひどすぎて更新が遅れてしまいました。院内は空気清浄機が働いているので楽なのですが、外に出た途端鼻症状が強く出てしました。手術室の空気は綺麗なのでやはり鼻症状は出ませんでした。早く花粉の時期が終わってほしいものです。

ドライアイを引き起こす病気(シェーグレン症候群)

外来診療をしているとドライアイの方は多く来院されるのですが、その中でもドライアイが重症の方がいらっしゃいます。ドライアイの方には、フルオレセインという色素で目の表面を染色します。

フルオレセインを付けた後に青い光を当てて診察するのですが、通常角膜表面はこの色素で染色されません。しかし、ドライアイの方は角膜表面に細かい傷ができているため、この色素で染色されます(上の写真の赤丸)。点々で染色されるため、点状表層角膜症と言われています。

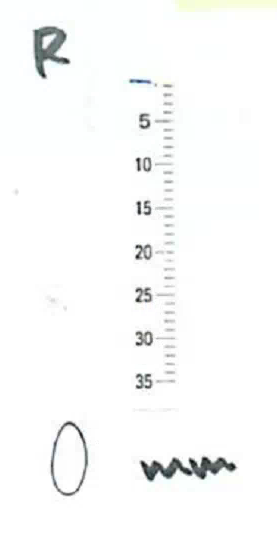

この点々の傷が多くてドライアイが重症だと感じた場合、涙が十分に出ているかどうかを検査します。シルマー試験紙という、メモリのついたろ紙を目につけて5分間まぶたを閉じます。ろ紙に涙がしみこんでくるので、その数値を読み取ります。

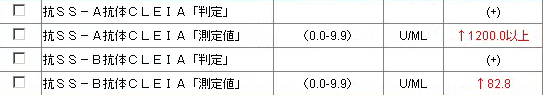

通常は10ミリ以上涙が染みてきますが、この方は全くろ紙に涙がしみてきませんでした。とても重症なドライアイだという事が分かります。そういった場合、口の中が乾かないかを聞きます。なぜなら、「シェーグレン症候群」の可能性があるからです。シェーグレン症候群かどうかは、血液検査を行います。

この方は、シェーグレンの抗体値が高くなっています。涙液分泌の低下があって、血液検査で陽性が出るとシェーグレン症候群であると診断できます。シェーグレン症候群は自己免疫疾患のひとつで、唾液腺と涙腺が免疫の異常で破壊されてしまう病気です。ドライアイの治療とともに、口腔乾燥の治療が必要なこともあります。ドライアイも重症であることが多く、点眼治療とともに、涙点プラグなどの処置が必要になることもしばしばあります。

アトロピンの効果について

2015.03.09 近視治療

本日は

白内障手術9件

霰粒腫手術2件

皆さん無事に終わりました。

当院でアトロピン点眼して、もうすぐ2年になろうとしている人がちらほら出てきました。ある程度データがそろったらまたお知らせしようかと考えております。

そんな中、一人興味深い症例があったので、それについて書きます。

それは、初診時アトロピンを出したものの、使用せず9か月後に再診。そこから点眼開始して10か月経過した8歳の症例です。眼軸(眼の奥行の長さ:長いほど近視が強い)を追っていくと、

右眼 初診時23.77mm 9か月後24.30mm 点眼開始10か月後 24.55mm

左眼 初診時23.83mm 9か月後24.28mm 点眼開始10か月後 24.56mm

となっていました。

右眼は初診時から9月後まで 0.059mm/月で眼軸が伸びていたものが、点眼開始してからは0.025mm/月でした。また、左眼は初診時から9月後まで 0.050mm/月で眼軸が伸びていたものが、点眼開始してからは0.028mm/月でした。

どちらも、眼軸の伸び方は約半分になっていました。点眼を再開してから徐々に眼軸の伸び方が穏やかになったので、「アトロピンが結構効く」と実感できた症例でした。もっと多くの症例を集めて統計的に処理したいものです。

平成27年2月の手術実績

2015.03.04 手術実績

黄斑前膜、黄斑円孔はいつ手術をしたらよいのか?

2015.03.02 網膜

白内障手術 10件(乱視用レンズ6件、入院1名)

全て無事におわりました。

黄斑前膜、黄斑円孔はいつ手術をしたらよいのか?

手術が適応になる病気というのは沢山ありますが、手術適応が比較的明確なものもあれば、そうでないものもあります。たとえば、網膜剥離は発症したら即手術です。それに対して白内障は厳密にいうとかなり若いころから生じていて、徐々に進行していくものですから手術適応があいまいです。車を運転する人であれば、矯正視力が0.7を下回る前に手術する必要がありますが、そうでない人はもっと視力が下がっても日常生活に不自由しないかもしれません。

黄斑前膜とは、黄斑(カメラでいうフィルムの部分)に膜がはる病気です。これが原因で視力がさがったり歪んで見えたり(変視症)することがあります。また、進行すると黄斑に穴が空くことがあります(黄斑円孔)。

黄斑前膜がかなり進行していて変視症(ゆがみ)が生じていたり、矯正視力が下がっていれば手術を進めやすいのですが、これらの程度が軽い人は「手術した方が良いかもしれないけど、しないという選択肢もあります」とか、「手術はあまり勧めませんが、希望があればできます」という事もあります。

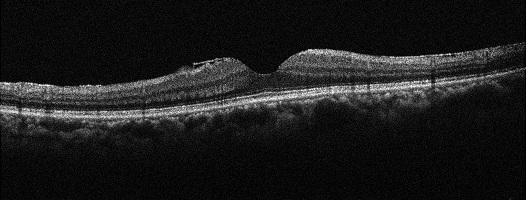

1年ほどまえに来院した方で、「歪んで見える」と訴えた方がいらっしゃいました。OCTで黄斑の断面を撮影してみると、このような感じに。

少し膜がはっているという程度でしょうか?黄斑前膜のようです。

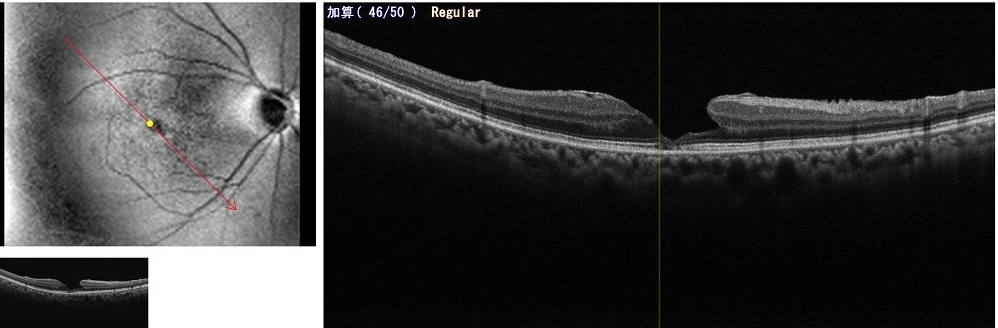

しかし、断面を変えてみるとこのような場所が。もう少しで黄斑円孔になりそうになっています。

所見としては手術適応なのですが、矯正視力が1.2、変視症も少しということで症状が軽いため、「手術した方が良いと思うけど、どうしましょうか?」と相談してみました。リスクやメリットについて良く説明したところ、経過を観察することになりました。

本当はマメに診ようと思っていたのですが、次回来院したのが1年後。

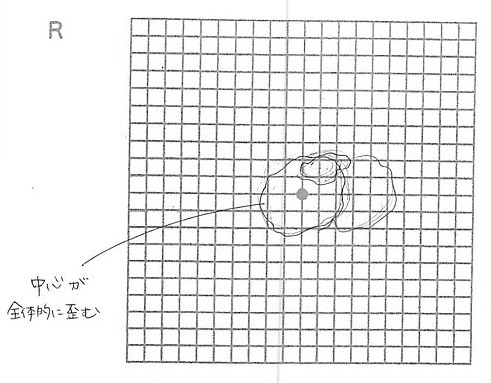

この時は、以前よりも見えにくくなっているようでした。矯正視力も0.7と低下。アムスラー検査を行うと図のように中心部分が見えにくくなっているようでした。

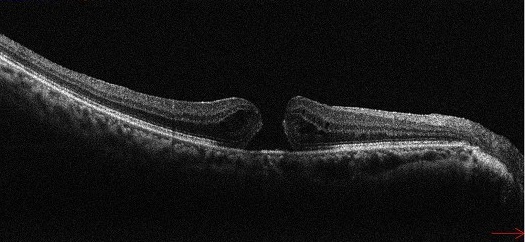

また、OCTを撮影してみると、黄斑円孔が完成していました。これは見えにくそうです。

手術を行って、一応視力は1.0まで上がっていますが、やはり中心部分の見えにくさと歪みが残っているようです。

この方は1年の間に進行してしまいましたが、一方であまり病状が進行しない人もいます。手術をしないという選択肢を選んだ場合、定期的に診察を受けるのが大事ですね。