角膜に傷ができたり治ったりする病気。(再発性角膜上皮びらん)

2014.06.09

本日は白内障手術10件(うち乱視用レンズ4件)

硬い白内障が多かったり強度遠視の人もいましたが、無事に手術が終わりました。

白内障が強い分、視力の伸びしろが多そうです。

角膜に傷ができたり治ったりする病気。(再発性角膜上皮びらん)

ある日、若い男性が受診してきました。

「10か月前に葉っぱで目を切ってから、ずっと痛い」と言うのです。普通、外傷の場合は数日で傷が治ることが多く、それ以上長い場合は感染症などがかかわっていていることが多いので悪化することが多いのです。そのため、10か月ずっと痛いという状態は普通ではありません。診察しても、角膜には全く傷がなくありません。また、異物が入っているわけでもありませんでした。

2か月後、やはり時々とても痛くなるということで来院しました。診察すると角膜の上皮がずるむけになっていました。この状態で診察して初めて診断できるのですが、これが「再発性角膜上皮びらん」という病気です。

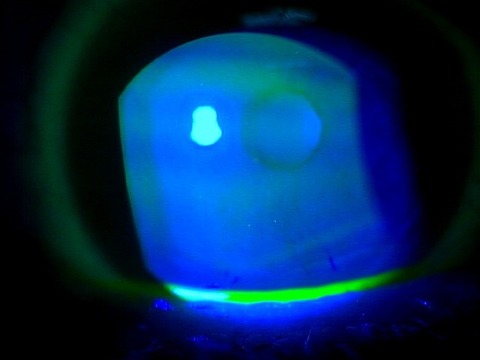

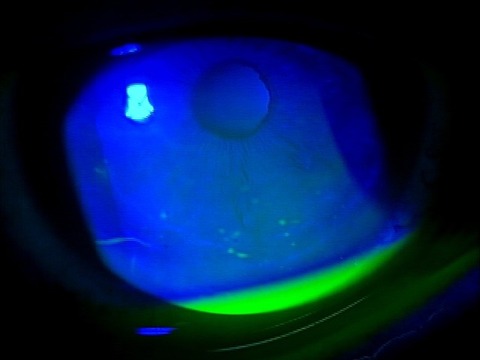

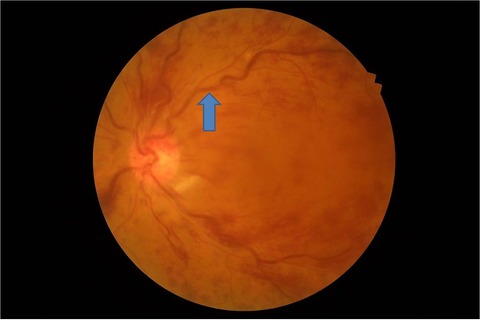

↑角膜の上皮がはがれている

角膜には上皮という層と実質という層があります。上皮は実質とくっついているわけですが、外傷など一旦接着が外れると、それ以降簡単に上皮がはがれてしまう場合があります。これを再発性角膜上皮びらんといいます。上皮は再生能力がとても高く、少しの傷であれば1日で治ってしまうのです。

原因として多いのが、「木の枝でついた」「抱っこしている赤ちゃんの爪がお母さんの目に入った」「紙が目に入ってキズができた」などです。糖尿病の方も再発性角膜上皮びらんになりやすいです。

治療として、軟膏を使うこともあります。起床時は目が乾燥していて角膜と眼瞼がくっつきやすい状態になっています。就寝前に軟膏を角膜に塗布することで、角膜をつるつるにしてしまう、という治療です。ただ、軟膏だけではうまくいかないことが多々あります。その時は次の治療にうつります。

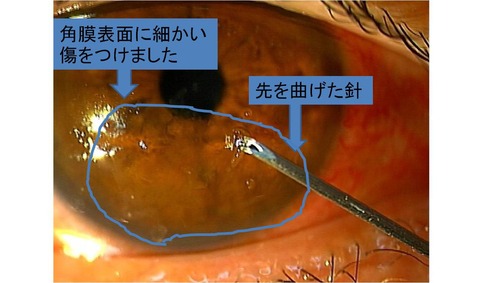

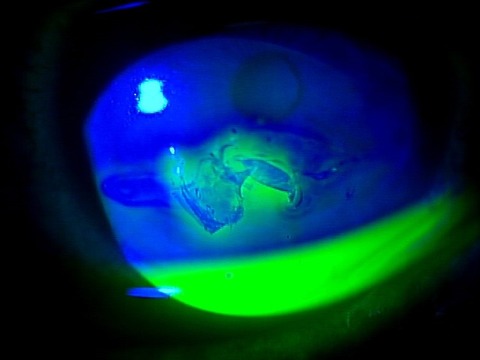

この疾患に一番効果的なのが角膜表層穿刺(ストローマルパンクチャー)という治療です。注射針の先端をまげて、角膜深くに傷ができないようにしたもので角膜の表面に細かい傷をつけていきます。角膜実質の表面が傷だらけになるのですが、これによって上皮が実質にしっかりとくっつくようになるのです。

この方は、治療後数日で痛みがなくなり、以降再発しなくなりました。角膜の中心に穿刺をすると視力障害の原因になるので、注意が必要です。

乱視について詳しくなろう2 最小錯乱円と乱視の矯正

2014.06.02 白内障

本日は白内障手術を8件、眼窩脂肪ヘルニア手術1件

無事に終わりました。ヘルニアが結構大きかったのでずいぶんすっきりしました。

乱視について詳しくなろう2 最小錯乱円について

今回は眼科の専門用語「最小錯乱円と乱視の矯正」について説明したいと思います。

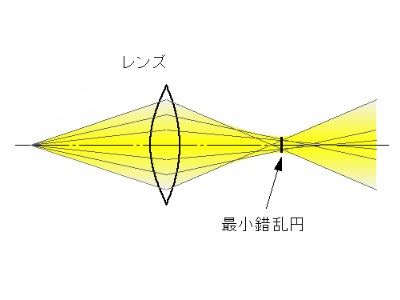

普段眼科スタッフは、患者さんの視力を計測するときに、2種類のレンズを使用して視力を矯正しています。1つは近視や遠視を治す球面レンズ、もう一つは乱視を治す円柱レンズです。これらのレンズを使うとピントを合わせることができます。一般にはピントがしっかり合うと光は1つの点に集まるのですが、実際には点になることはなく、ある程度の面積をもった面に光が集まります。この円の面積が大きいと「ピントがぼけた状態」になり、小さくなると「ピントが合った状態」ということになります。この円の面積が最もちいさくしたものを「最小錯乱円」と言います。

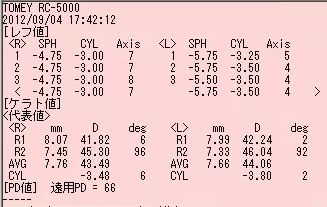

この視力検査をするときに参考になるのが「レフ」と呼ばれる検査です。これで、どんなレンズを使うと視力がでそうなのかが大体わかります。

SPHが球面レンズ、CYLが円柱レンズの度数、Axisは乱視の角度を示しています。しかし、実際にこれらのレンズがベストとは限りません。球面レンズの度を増やした方が良かったり、乱視の度数を増やしたり減らしたり、角度を変えた方が良かったりします。

その為に良く使うのが「クロスシリンダー」です。

レンズの表裏を変えることで、乱視の角度や度数を変えることができます。これを用いることで、それぞれの人に最適な度数を調べることができます。主に成人のメガネ合わせに使います。

クロスシリンダーの使い方まで説明すると、結構なボリュームになるので今日はここまでにしたいと思います。

乱視について詳しくなろう(強主経線と弱主経線)

2014.05.26 白内障

今日は白内障手術8件

翼状片手術1件

眼瞼内反症手術1件を行いました。

白内障はかなり固くなっている人もいましたが、無事に終わりました。

乱視について詳しくなろう(強主経線と弱主経線)

患者さんに説明してもなかなか分かってもらえない乱視ですが、眼科のスタッフでも正確に理解するのはとても難しいことです。今回は、乱視についてなるべくわかりやすいように説明したいと思います。

結構昔ですが、乱視と白内障について記事を書きました。

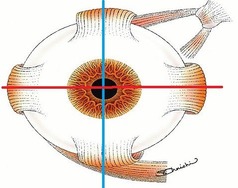

たとえば、このように横長の眼球の場合で考えてみます。

角膜はカーブがきついほど屈折力が強いという特徴があります。赤の断面では角膜のカーブがゆるく、青の断面では角膜のカーブはきつくなります。そのため、赤の断面を通る光の焦点は、青の断面を通る光と比べて奥の方になってしまいます。

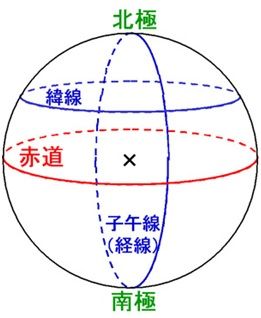

話は変わって、地球儀の話です。以前学生だったときに「経線」について習ったことがあると思いますが、覚えていますでしょうか。分かりやすくいうと北極と南極を結ぶ線の事を言います。

北極側を手前にして先ほどの眼球と比べてみましょう。すると、眼球の図で青い断面も赤い断面も経線に相当することが分かると思います。経線の中でももっともカーブが強いところ(度数の強いところ:眼球の図でいう青線)を「強主経線」、カーブが弱いところ(度数の弱いところ:眼球の図の赤線)を「弱主経線」と言うのです。

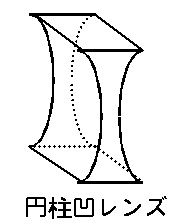

真ん中がへこんでいるレンズは凹レンズといって、レンズの度数を減らす役割があります。このレンズを強主経線の位置に合わせて置くことで、強主経線のレンズの度数を減らすことができます。一方で、弱主経線の度数はそのままにすることがでるので、結果として乱視の度数(強主経線の度数から弱主経線の度数を引いたもの)が減ります。

徐々に進行する網膜静脈閉塞症

2014.05.19 網膜

本日は白内障手術11件を行いました。

IFISの方がいましたが、特に問題なく終わりました。プレチョッパーという器具を使用すると虹彩が暴れだすまでに核分割が終わるので安全に手術ができます。

また、緊張が強い方に内服薬を飲んでもらってから手術をしたのですが、これが良く聞いたようで穏やかに手術を行うことができました。

今回のお話は網膜静脈閉塞症についてです。

網膜静脈閉塞症に関しては、過去の記事を見てください。

https:/moriyaganka.com/blog/24164789.html

網膜静脈閉塞症とあ、網膜に流れる静脈が詰まる病気です。血管が詰まるという意味では心筋梗塞や脳梗塞と同じで、目にとっては危機的な状態です。完全に静脈が詰まっている場合もあれば、切迫型といって、血流が悪くなっているだけ、というものあります。初めは切迫型だったのが、そのうち完全閉塞になることもしばしばあります。

網膜静脈閉塞症では、血液不足になった網膜に新しく血管を作ろうとして、VEGFというホルモンが眼球内に大量に分泌されます。このホルモンによって虹彩に新生血管が生じます。すると、虹彩の新生血管が目の中の水の出口を塞いでしまい、新生血管緑内障という悪性の緑内障を引き起こしてしまいます。こうなると、光を感じなくなるだけではなく、激しい眼痛が生じてしまいます。

これを防止するためにはレーザー治療が必要なのですが、当初レーザーで落ち着いていても、後になってもっと血流が悪くなり、結果として新生血管緑内障になることがあります。

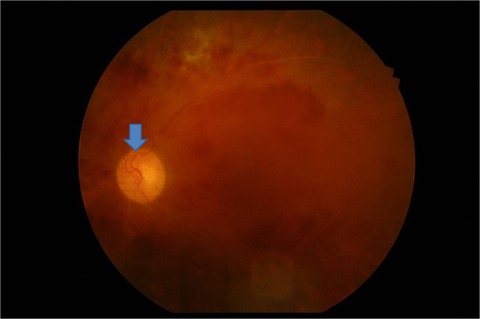

上の写真は70台の女性で、発症一か月の網膜中心静脈閉塞症です。

静脈(矢印)が太くなって蛇行しています。心臓に帰るはずの血液がうっ滞しているのです。

これは上の写真と同じ人の発症1年半後です。静脈が殆どわからないくらい細くなっています。視神経乳頭の部分(矢印)の部分を見ると、静脈が細くなっていることが分かります。

レーザーを沢山打つことで新生血管緑内障を予防していますが、それでも網膜の血流が途絶してしまうと新生血管緑内障が生じることがあります。場合によっては緑内障手術が必要になるかもしれません。

ドライアイの治療(涙点プラグ)

2014.05.12 ドライアイ

本日は白内障手術を10件行いました。

すべて無事におわりました。

ドライアイの治療(涙点プラグ)

ドライアイの患者さんは毎日沢山やってきますが、大抵の方は点眼のみで症状を和らげることができます。しかし、中には点眼を2種類、3種類使用していてもなかなか治りにくい方がいらっしゃいます。そういった場合、涙点プラグという道具を用いて治療することがあります。

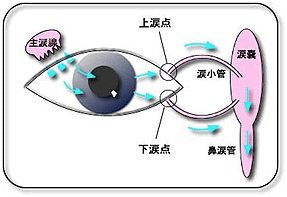

涙は涙腺で作られます。涙腺は上まぶたの中にあります。そこで作られた涙は、上涙点、下涙点とよばれる出口を通って鼻に抜けるようにできています。点眼液を付けた後で苦みを感じることがありますが、それは点眼液が涙点から抜けてのどに流れることが原因です。

涙点プラグは、この涙の出口をフタすることで、涙が目の表面にとどまるようにする治療です。

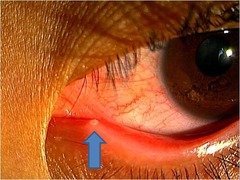

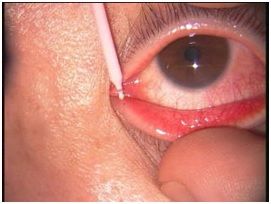

プラグ中の写真

手順としては、まず点眼麻酔をします。そのあと、ゲージを用いて涙点の大きさを測ります。ゆるいプラグだとすぐに外れてしまうので、ぴったり合う大きさの涙点プラグを使用します。上の写真は涙点プラグを付けるところです。先端の小さい部分だけが残ります。

青い矢印の先が涙点プラグです。

とても良い治療だと思うのですが、プラグが原因で逆になみだ眼になってしまう方もいらっしゃいます。その時はプラグを外してしまうこともあります。上涙点と下涙点の両方にプラグを挿入するとかなり涙で潤うのですが、逆に涙で困ることがあります。その場合、下の涙点だけ挿入することもあります。

また、プラグがとても有効であっても、たまに勝手に外れてしまうことがあります。その場合は再度挿入することができます。