白内障手術の麻酔

2013.01.17 白内障

現在当院でオルソケラトロジーを入れるべく、準備中です。残念ながら、私は近視も乱視も度数が強すぎるので自分で体験することができません。日中コンタクトをしなくて良いので、運動している方にはとても良いと思います。導入が決まったら、詳しいことを書きたいと思います。

白内障手術の麻酔

白内障手術の麻酔は、時代とともにかなり変化しています。ただ、麻酔方法が進歩したというよりも、白内障手術における目の負担が減ったことが原因だと思います。

・まばたきを抑える麻酔

瞬きを抑えることで手術をやりやすくします。いくつか方法はありますが、上下のまぶたに麻酔薬を注射します。皮下に注射するので、若干痛いことがあります。

・目の奥に効かせる麻酔(皮膚からの注射)

下まぶたの頬の骨の上あたりに、皮膚に垂直に注射針をさします。そのまま眼球まで針をもっていって、眼球の裏側に麻酔薬を注射します。痛みも完全になくなりますが、目を動かす筋肉や、まぶたを動かす筋肉も麻痺します。また、視神経も麻痺すると、麻酔が覚めるまで見えなくなります。

・目の奥に効かせる麻酔(白目からの注射)

上の麻酔とほぼ同じ部分に聴かせるのですが、白目を経由して注射します。この麻酔も痛みはほぼ完全になくなります。点眼麻酔を効かせてから行うと、いつ麻酔されたかわからないうちに終わります。

・点眼麻酔

点眼されたときはしみますが、今回挙げた麻酔のなかでもっとも患者さんの負担が少ない 麻酔です。点眼薬が触れたところだけ麻酔が効くので「表面麻酔」ともいいます。目に負担の少ない手術を行うと、この麻酔だけでも全く痛みを感じません。

以前白内障手術を受けた方からお話を伺うと、「皮膚に注射するのが痛かった」などという話を時々聞きます。白内障手術の器械が進歩する以前は、傷の大きさがとても大きく、目の負担も大きい手術であったため、おおがかりな麻酔が必要でした。「痛みを取る麻酔のために痛くなるのは本末転倒では?」と思ったこともありました。

当院では点眼麻酔(+白目の注射)をしますが、患者さんの負担が少ない良い麻酔だと思います。恐らく、患者さんは手術前後に麻酔の事を意識しないと思います。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

緑内障が進むと免許がとれない?

2013.01.14 緑内障

今週は月曜日が祭日なので、手術はお休みです。来週からまた頑張りたいと思います。

緑内障が進むと免許がとれない?

小山市は車社会なので、生活する上で車の運転が必要という方が多くいらっしゃいます。しかし、運転免許証には視力の基準があるため、視力低下をした人は、運転免許の更新ができません。緑内障は末期には失明する病気なので、進行した緑内障では免許が更新できなくなります。でも、それはどのタイミングなのでしょうか?

法的な基準でいうと、両目で0.7の視力がでれば普通自動車免許が更新でき、運転できます。また、原付でも0.5で運転できます。

失明の原因第1位の緑内障ですが、多くのタイプで緑内障がある程度進行しても視力が保たれていることが多いのです。それは何故でしょうか?私たちは普段視野の中心あたりで物を見ます(固視点といいます)。視野の中心は、一番物を細かく見ることができるようになっています。従って、視野の中心が保たれている限り視力は殆ど低下しません。

緑内障は周辺から視野が欠けていくことが多く、そのため緑内障が進行しているにもかかわらず視力が出ていることがあります。(視野の中心が欠けてしまった場合は視力も急激に落ちることもあります)

緑内障も末期になるとかなり視野が狭くなりますが、どこまで視野が狭くなると運転ができなくなるかの基準はありません。視野が半分欠けると身体障害者6級の基準として認定されますが、そのくらい欠けていると例え視力があったとしてもかなり危ないと思います。視野が狭いということは、運転中に横から何かが飛び出してきても気がつかない、ということになり、交通事故のリスクになります。

法律で定められていない以上、どこまで視野が欠けたら運転を辞めるかは本人の意思次第ということになります。モラルの低い運転手による交通事故が問題視されている今日では、運転免許で視野の基準があっても良いと思います。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

白内障手術と角膜内皮細胞

2013.01.10 白内障

今週は乱視用のレンズを使った白内障手術を3例行いましたが、どの症例も乱視がかなり減りました。そのうちの一人はメガネなしで免許更新出来たとのことです。今後も適応症例はどんどん使っていきたいと思います。

白内障手術と角膜内皮細胞

今回は角膜内皮細胞について説明したいと思います。白内障手術を行う方は必ず手術前にこの検査を行いますが、この細胞がどういう役割をしているのか、一般にはあまり知られていません。

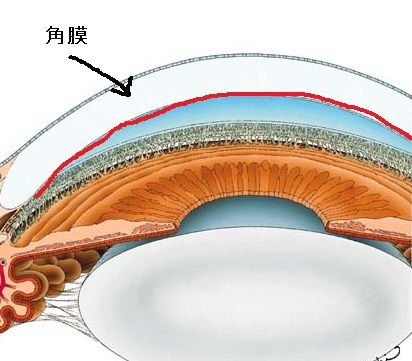

角膜は眼球の表面にありますが、目の中に光を導くために透明になっています。実は角膜が透明であることはとても難しいことで、角膜の中の水分量が多くなりすぎると濁ってしまうのです。角膜は勝手に水分を吸収してしまう性質があるので、何もしないと濁ってしまいます。

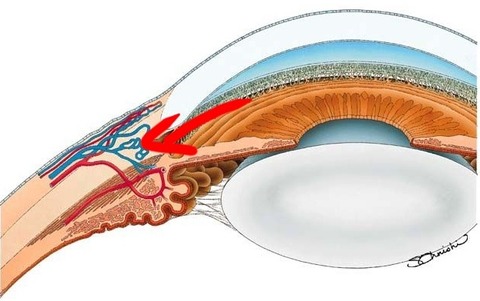

角膜内皮細胞という細胞は角膜の一番内側にあります。下の写真の赤線の部分にびっしりと細胞が敷き詰められています。角膜の水分は、この細胞によって角膜の外に排出されるのです。

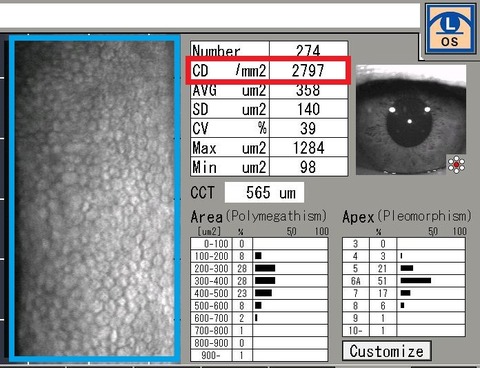

下の写真は正常な方の角膜内皮細胞です。

青線の中が角膜内皮細胞の写真です。小さい細胞が隙間なく敷き詰められているのが分かると思います。その右にある赤枠の「CD」と書いてあるのが細胞の密度です。正常は2千から3千くらいです。生まれたときは4千以上あるようです。

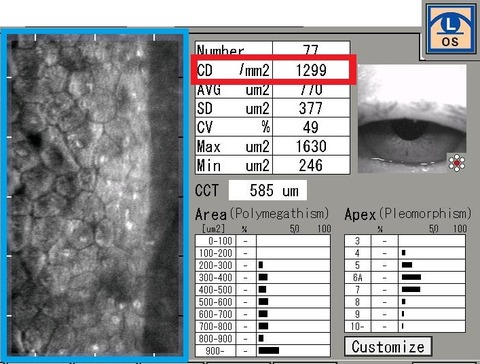

上の写真は先日当院で白内障手術を行った方です。左の写真では、ひとつひとつの細胞が大きいことがわかります。数が減ると、1個あたりの細胞の大きさが大きくなります。角膜内皮細胞の密度を見ると1299で、とても少なくなっているのが分かります。

角膜内皮細胞が500より少なくなると、角膜が濁りやすくなります。角膜内皮細胞が減ることで角膜が濁ることを「水疱性角膜症」と言います。

上の写真は水疱性角膜症の写真です。角膜の中心が白っぽく濁っています。角膜が濁ると視力はうまくでません。

角膜内皮細胞は増える機能がない細胞で、つまり、生まれてから死ぬまで減り続ける細胞です。また、角膜の裏側にあるので、白内障手術である程度(平均で5%程度)減ってしまうのです。そのため、手術の前に角膜内皮細胞を良く調べる必要があります。角膜内皮細胞が少ない人は、手術を慎重に行う必要がありますし、手術後に角膜が濁る可能性があることを患者さんに伝える必要があります。小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

新生血管緑内障

2013.01.07 緑内障

本日は白内障手術を4件行いました。どれも無事に終わりました。

乱視用眼内レンズも多く使うようになってきました。術後に乱視が減って、眼鏡なしの視力が良いととても嬉しくなります。

新生血管緑内障

今回は特殊なタイプの緑内障についての話題です。

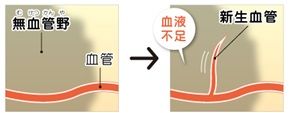

「新生血管緑内障」は、糖尿病網膜症や、網膜静脈閉塞症など、網膜の血液の流れが悪くなる病気で生じる、重症で治りにくい緑内障です。 糖尿病で網膜の血管が傷むと、血液の流れが悪くなります。網膜は血液不足状態になると「血液が欲しい」という信号(VEGFという化学物質)を出します。VEGFによって網膜に栄養を送るために新しい血管が作られます(新生血管)。

この「新生血管」はとても破れやすい血管で、網膜出血や硝子体出血などの原因になります。また、隅角(房水の出口)をふさぐことがあり、急に眼圧を上げてしまいます。

上の写真の赤矢印のところに新生血管が出来て、隅角を詰まらせてしまいます。

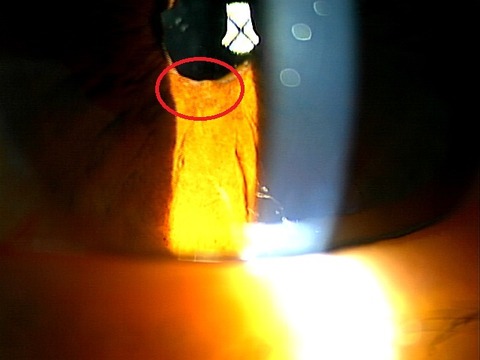

新生血管緑内障では、虹彩をよく見ると血管を見ることができます。下の写真の赤丸のところです。小さい血管なので少し見にくいかもしれません。

この写真の方は、通常は20mmHg前後である眼圧が、50mmHg以上になってしまいました。このまま放っておくと直ぐに緑内障が進行してしまうので、直ちに眼圧を下げる必要があります。

眼圧を下げるために、点滴や内服薬がありますが、どれも効果は一時的なものでしかありません。隅角を塞いでいる新生血管を治さないとなかなか眼圧は下がってくれません。

レーザー治療を行うと、網膜が必要とする血液の量が減って、血液不足状態が解消されますが、効果が現れるまでに数ヵ月以上の時間がかかります。 ほんの数年前までは、直ぐに新生血管をなおす方法がなかったので、この段階で緑内障の手術を行ったりしていました。しかし、新生血管緑内障における緑内障手術の成績は他の緑内障と比較して芳しくなく、眼圧が再上昇することも良くありました。

近年開発された、「抗VEGF抗体」は分子標的薬という新薬で、新生血管の原因となっているVEGFだけをやっつけることの出来る薬です。VEGFが減ることで、新生血管も速やかに減らすことができるのです。

先ほどの新生血管の出ていたかたは、注射した翌日には新生血管がすっかりなくなっており、眼圧も15mmHgに下がっていました。最終的に新生血管が再発しないようにするためには、レーザー治療が必要ですので、後日実施しました。新生血管緑内障は重症な病気なので、なかには手術が必要な症例もありますが、この症例のように、手術をせずに治療できることも多くなりました。 小山市 結城市 筑西市 栃木市 下野市 古河市 栃木市 白内障手術 緑内障手術 もりや眼科

今年もよろしくお願いいたします。

2013.01.04 もりや眼科