もりや眼科 平成26年4月の手術実績

2014.05.01 手術実績

屈折型多焦点眼内レンズ ISii

2014.04.21 白内障

本日は白内障手術10件 うち入院4件

結膜弛緩症手術1件

すべて無事に終わりました。

屈折型多焦点眼内レンズ ISii

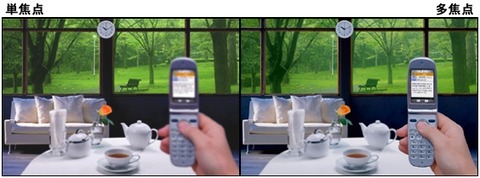

今回は多焦点眼内レンズの話です。保険が適応となる白内障手術で使用するレンズは単焦点といって、ピントが合う場所が1つです。そこからはずれた距離はピントが合わないのでメガネが必要になります。

多焦点眼内レンズは、「メガネをどうしてもつけたくない」という方に適したレンズで、遠くと近くの2点でピントが合うようにできています。

以前の多焦点眼内レンズの記事

多焦点眼内レンズの特徴①

多焦点眼内レンズの特徴② 近くも遠くも見えるしくみ (回折型眼内レンズで説明しています)

多焦点眼内レンズの特徴③ 多焦点眼内レンズが使える人と使えない人

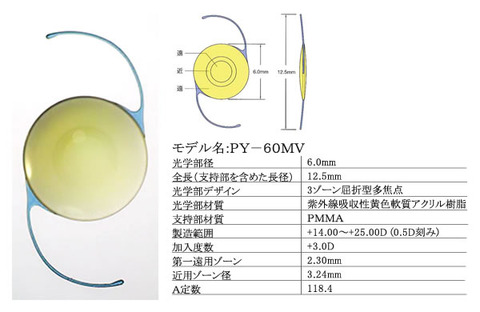

ピントが2か所になる仕組みは大きく分けて2つあります。1つは、回折型レンズ、もう1つは屈折型レンズです。今回はHOYA社の屈折型多焦点眼内レンズ ISii(PY-60MV)について説明しようと思います。

屈折型レンズの仕組みはとてもシンプルです。遠くにピントがあう度数と近くにピントがあう度数が組み合わさって一つのレンズになっています。

ピントがあう場所が2か所ということは、その2点から外れた距離のところはやっぱり見えにくいという事になります。他社の多焦点眼内レンズの中には、中間距離(パソコンを見るくらいの距離)の視力が出にくいものもあります。

ISii(PY-60MV)は、遠くと中間距離にピントがあうように設計された眼内レンズです。近くを見るためにはやはりメガネが必要になことが多いのですが、意外とメガネが要らないという患者さんもいます。

一般的には屈折型眼内レンズは、光の輪(ハロー)やまぶしさ(グレア)が出やすいということですが、ISii(PY-60MV)は光学部デザインがシンプル(3ゾーン)だからか、あまり問題にはならないようです。

視力が出にくい方に対する補助具

2014.04.14

本日は

白内障手術8件(入院2件)

結膜腫瘍切除2件

翼状片1件

皆さん無事に手術を終えました。

視力が出にくい方に対する補助具

眼科をやっていると、さまざまな疾患の患者さんがいらっしゃいます。その中には視力が下がる病気になって来院する方もとても多いです。白内障のように、治療によってもとの視力に戻ることもあれば、緑内障や糖尿病網膜症のように、残念ながら視力が回復しないこともあります。

視力がさがると、生活するうえで色々な不都合が生じます。まずは、両眼で0.7を下回ると運転免許が取れなくなります。また、0.3あたりまで下がると文字を読むことが不自由になってきます。

文字を大きくすれば文字を読むことができる場合、ルーペを使うのはとても簡単な方法です。ルーペの度数によっては、かなりの倍率に拡大することができます。

他には、拡大読書器というものがあります。先日、これを実際に試してみたのですが、これが実に多機能でびっくりしました。

文字を拡大するのは当然ですが、実物よりもかなりくっきり写っていました。視力が出にくい方の中には、コントラスト(色の濃淡の違い)が分かりにくくなっている方もいらっしゃいますが、そういった方にはとても良いのではないかと思います。

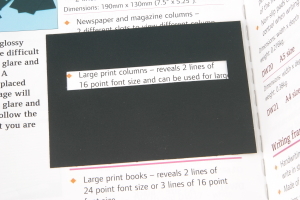

もう一つは、ライン機能といって、モニター上にラインが2本出てくる機能です。視野が狭くなっている方は、知らないうちに次の行を読んでしまうことがあるのですが、それを防ぐためのものです。タイポスコープ(下の図)と同じような機能です。

実際には、ここまで視力が下がらないようにするのが眼科医としての務めだと思いますが、必要な方には適宜外来で紹介したいと思います。

もりや眼科 平成26年3月の手術実績

2014.04.07 手術実績

まぶしさ対策

本日は

白内障手術8件(入院2件)

結膜嚢形成術2名

皆さん無事に手術を終えました。

まぶしさ対策

「まぶしくて困っている」という話は、外来をしていて良く経験をします。眩しさの原因はとても多彩です。

①光の散乱

本来、眼球に入った光は黄斑で焦点をむすぶはずですが、それ以外の網膜に光があたると眩しく感じやすくなります。白内障の一種である皮質白内障はまぶしくなる代表疾患です。また、ドライアイで目が乾くと、角膜表面で光が散乱され、眩しくなります。

②網膜が敏感

特に、小児や若い方はまぶしく感じやすいです。瞳孔が大きくて眼球内に光が沢山入るという理由のほかに、網膜が光に対して敏感だというのも原因です。眼科医は眼底検査を行う時に目に光を当てるのですが、年配の方ほどまぶしいという人が少ないです。

③白内障手術後

白内障のせいで暗かった眼球内が、手術をして急に明るくなると眩しくなることがあります。しばらく様子をみると慣れることもありますが、なかなかなれない方もいらっしゃいます。

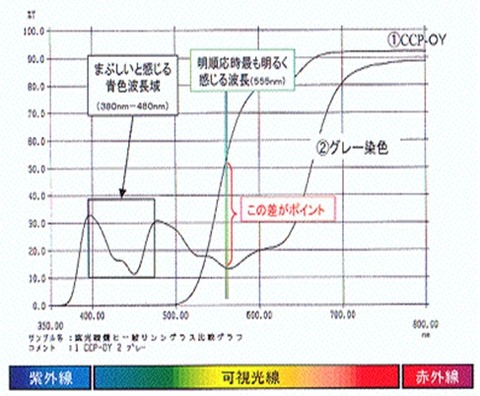

光の波長のなかに、眩しく感じやすい波長の光が存在します。

青色の光(380-480nm)が眩しく感じやすいです。ですから、その波長を遮れば眩しさが減りやすくなります。反対に、555nmの波長は、明るく感じる波長なので、そこを通してやれば暗く感じにくくなります。

左は網膜の疾患で眩しく感じているイメージで、遮光眼鏡をかけると右のようにくっきり見えますというイメージだそうです。必ずしもここまでくっきりするかは個人差があると思います。

本来、眩しく感じやすい青色を遮断する眼鏡は黄色なのですが、黄色いレンズの眼鏡をかけたくない方にはほかの色もあります。当院でいろいろ試すことができます。(要予約)